| Home | Bücher | News⭐ | Über uns |

Dietrichsage

Deutsche Überarbeitung nach dem Text von Wilhelm Wägner (1878/1882) mit vielen Abbildungen

Ausgabe:

Inhaltsverzeichnis

Nibelungensage und Nibelungenlied

Hugdietrichsage

Dietrichsage

Samson als erster großer König der AmelungenHageling- und Gudrunsage

Dietrichs Kindheit und Jugend

Die Hochzeit mit Virginal

Die Kampfgesellen Heime und Wittich

Die Geschichte von Seeburg, Ecke und Fasolt

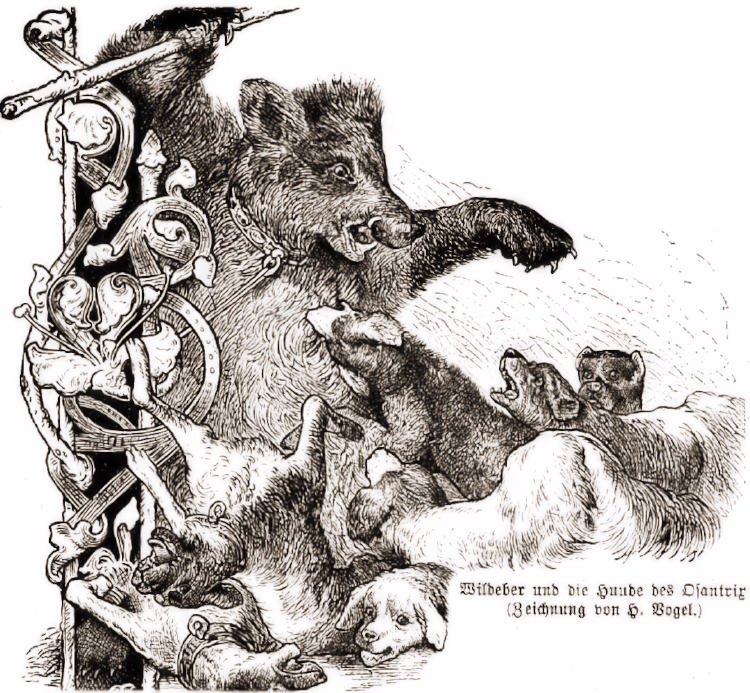

Die Gesellen Wildeber, Ilsan und Dietleib

Zwergenkönig Laurin und sein Rosengarten

Mönch Ilsan und Kriemhilds Rosengarten

Die Heerfahrten für Etzel und Ermenrich

Der Fall von Kaiser Ermenrich

Über die Herrschaft von König Etzel

Die Raben- oder Ravenschlacht

Rückkehr zu Etzel und Nibelungenschlacht

Dietrichs Sieg und Kaiserkrönung

Beowulf-Sage

Quellenverzeichnis

Dietrichsage

Samson als erster großer König der Amelungen

In der reichen Stadt Salerno (im Süden Italiens) herrschte in alter Zeit der mächtige König Rodger (oder Rodgeir), dem ein großes Reich untertan war. Er sorgte dafür, dass Handel und Gewerbe, insbesondere der Ackerbau, ungestört betrieben wurden, so dass Land und Leute zu Wohlstand gelangten. Denn er wusste, wenn Bürger und Bauern volle Säckel haben, dann ist auch der Schatz des Königs reichlich gefüllt. Dank seines Reichtums war der König in der Lage, ein stattliches Heer zu unterhalten, dessen er in der damaligen unruhigen Zeit wohl bedurfte. Es landeten nämlich oft zahlreiche Scharen von Raubfahrern an der Küste, und zu Land fielen feindliche Herrscher ein, um mit Brand, Raub und Mord das friedliche Volk zu schädigen. Doch da war der König gleich zur Stelle, und die Feinde trugen statt des Raubes blutige, zerschlagene Schädel davon. Der mächtige König hatte in seinem Gefolge einen Recken, der nach seinem kohlschwarzen Haar und Bart Samson, der Schwarze, genannt wurde. Er war in allen Gefechten voran und schlug allein oft ganze Heerhaufen in die Flucht. Schon sein Anblick war furchtbar, seine dunklen Augen glühten unter schwarzen Brauen, die wie zwei Raben darüber saßen, sein mächtiger Stiernacken und seine gewaltigen Glieder zeugten von der Stärke, die ihm eigen war. Wenn er im Kampfgetümmel gegen die Feinde zog, dann bestand kein Krieger vor seinen Schwertschlägen. Er zerhieb die Rüstungen und Leiber der Männer, als ob sie morsches Holz wären. Dennoch prahlte er nicht mit seinen Taten, und wenn die Sprache darauf kam, versuchte er auszuweichen. Wer ihm freundschaftlich entgegenkam, dem begegnete auch er trotz seines grimmigen Aussehens mitfühlend, wohlwollend, weise und freigiebig. Allerdings durfte man seinen Entschlüssen nicht entgegentreten, denn er pflegte dann wohl zu schweigen, aber er führte sein Vorhaben mit oder gegen den Willen anderer aus, unbekümmert um den Schaden, der daraus entstand. Deswegen wagte man selten Widerspruch gegen den gewalttätigen Mann.

Einstmals saß nach einem großen Sieg der mächtige König beim fröhlichen Gelage, seine Recken um ihn her, unter denen sich auch Samson befand. Dieser erhob sich, nahm dem Mundschenk den goldenen Becher des Königs aus der Hand, füllte ihn mit Wein und bot ihn vortretend dem ruhmreichen Herrscher. „Herr“, sagte er mit geziemender Sitte, „manchen Sieg habe ich dir erstritten und biete dir nun diesen Trank, auf dass du mir eine Bitte gewährst.” - „Sag an, tapferer Held“, erwiderte der König, „was dein Begehr ist. Bisher hast du für deine guten Dienste nichts verlangt, und ich habe dir Burgen und Landsitze freiwillig verliehen. Wenn du nun einen Hof und anderes Gut, was es auch sei, begehrst, werde ich es dir nicht verweigern.“ - „Guter Herr“, sprach Samson, „es sind nicht Burgen und Höfe, die mein Herz begehrt, denn damit hast du mich reich gemacht. Doch ich bin sehr einsam in meinem Hauswesen, da meine Mutter alt und grämlich ist. Du hast nun ein holdseliges Töchterlein, die goldgelockte Hildeswind, die möchte ich gern zur Hausfrau haben, und es würde mich sehr erfreuen, wenn du mir diese Bitte gewähren wolltest.“ Auf diese Rede wäre dem König vor Schrecken fast der Becher aus der Hand gefallen. Denn er liebte seine Tochter als sein einziges Kind über alles, zumal sie auch die schönste und weiseste der edlen Jungfrauen war, die jeder gern gewinnen wollte. So sprach er ausweichend: „Du bist zwar ein sehr tüchtiger Held, aber die Jungfrau ist von königlichem Geblüt. Nur ein König sollte sie heimführen, um mein Erbe und Nachfolger zu werden. Doch du bist zu meinem und ihrem Dienst bestellt. Nimm daher diese Schüssel mit Gebäck und trage sie zu ihr ins Frauenhaus. Dann kehre wieder hierher zurück und vergiss beim kreisenden Becher, was ich dir nicht gewähren kann.“

Samson nahm schweigend die leckere Kost und brachte sie der schönen Jungfrau, die mit ihren Mägden Stickereien verfertigte. Er setzte das Gebäck vor sie hin, indem er sagte: „Für dich, gute Maid, und dazu bringe ich dir auch frohe Botschaft. Du sollst mir in meine Wohnung folgen und als meine Hausfrau darin walten. Nimm deine Gewänder, und lass eine der Mägde mit dir gehen!“ Als die Jungfrau erschrocken zögerte, fügte er hinzu: „Wenn du mir nicht guten Willen trägst, dann muss der König sterben und der Palast mit aller Dienerschaft verbrennen.“ Er sah bei dieser Rede so finster und grimmig aus, dass Hildeswind vor Furcht zitterte und ohne Widerspruch folgeleistete. Dann nahm er sie bei der Hand und führte sie hinunter in den Hof, wo sein Knecht die Pferde des furchtbaren Recken bereithielt. Am hellen Tag und in Gegenwart vieler Wächter, die keinen Widerstand wagten, führte der gefürchtete Mann die Königstochter aus der Burg Salerno und immer weiter in einen öden Wald, wo er sich schon vor langer Zeit ein geräumiges Haus erbaut hatte.

Das Tor war verschlossen. Er pochte zweimal und dreimal so gewaltig, dass es durch den Wald schallte. Da rief eine heisere Stimme von innen, das Tor werde nicht aufgetan, dieweil der Eigner des Hauses auswärts am Königshof sei. „Mutter!“, rief er: „Schiebe die Eisenriegel zurück! Ich bin es selbst, dein Söhnchen, und führe dir ein Töchterlein zu, ein Königskind, das dir in deinem Alter behilflich sein soll.“ Sofort wurden die Riegel zurückgeschoben, und die Pforte öffnete sich knarrend. Da stand nun eine alte, hagere Frau in Bettlerlumpen vor den Ankömmlingen, die sie grämlich empfing. „He!“, rief sie, „Du bringst Gäste? Eine Frau in Putz und Hoffart, ihre Magd und einen faulen Knecht? Du kennst doch unsere Armut, Söhnchen!“ Sie blickte bei diesen Worten fast schon grimmig zu dem baumhohen Söhnchen empor. „Mutter“, sprach der Recke, „wo ist das Gold, das ich dir gesandt habe? Wo sind die tüchtigen Gesellen, die ich zu deinem Dienst bestellte? Wo die schmuckreichen Gewänder, womit du dich kleiden solltest?“ - „Das Gold habe ich in meiner Truhe geborgen“, versetzte die Alte, „man weiß ja nicht, wie man im Alter darben muss. Die Gesellen, die den ganzen Tag schmausten und zechten und alle Vorräte aufzehrten, habe ich hinausgetrieben, die Gewänder aber für bessere Zeiten aufbewahrt.“ - „He, Mutter“, sagte Samson, „das ist deine Weise. Doch nun laß uns eintreten und verschaffe uns gute Kost, denn wir sind weit geritten.“

Die Gäste traten in das Haus und saßen bald an der Tafel, aber die Kost, welche die Frau reichte, war nur schwarzes schimmliges Brot und der Trunk trübes Wasser, was dem Recken schlechte Labung deuchte. Indessen schaffte sein Knecht Rat, denn er führte ein feistes Hüftenstück von einem Hirsch mit sich und einen mächtigen Schlauch Wein. Nachdem sie gespeist hatten, verabschiedete sich Samson von seiner Hausfrau, um in den Wald zu reiten und ein Wild zu erlegen, während der Knecht den Keller durchsuchte und glücklich noch ein Fass guten Lagerweins vorfand. Auch die alte Mutter hatte sich entfernt, und Hildeswind sah sich mit ihrer Magd allein in der weiten Halle. Es wurde ihr gar unheimlich und schauerlich zumute, als der Abend anbrach und im Tann die Eulen riefen. Sie gebot der Dienerin, die alte Frau aufzusuchen und wieder in die Halle zu führen, aber auch diese kam nicht wieder. Nun machte sie sich selbst auf den Weg, durchirrte viele Gemächer und fand endlich die Frau in einer entlegenen Kammer vor einer großen geöffneten Truhe sitzen. Beim Schein einer Lampe, welche den Raum nur spärlich erleuchtete, bemerkte Hildeswind, dass in der Kiste Gold glänzte. Die Alte zählte Byzantiner, Dukaten und Dublonen, ohne ein Ende zu finden. „Wie mein liebster Schatz leuchtet!“, murmelte das Weib, „Wie er lacht, als wolle er mir etwas Freudiges sagen! Ja, er will wachsen, und dafür ist das Königskind bei mir eingekehrt, das reiche Schätze mit sich führt. Wenn man ihr nur die Kehle zuschnürte! He, bald geschehen, Goldpuppe!“ Die junge Königstochter stieß vor Schreck einen Schrei aus. Da sprang die Alte auf und rief: „Diebin! Räuberin! Verfluchte!“ Sie erhaschte die Unglückliche, die laut aufschrie, und versuchte, sie zu erdrosseln. Doch da erschien plötzlich Samson und stillte den Streit. „Mutter“, sagte er, „du kannst hier nicht bleiben. Am Waldesrand habe ich, wie du weißt, ein anderes Haus. Dahin führe ich dich mit dem Schatz, den du gesammelt hast.“ Er tat nach seinen Worten, und die Alte wagte keinen Widerspruch.

Mittlerweile hatte König Rodger die Geschichte erfahren, wie seine Tochter geraubt worden war. Er bot daher seine Mannen auf, dem Räuber nachzujagen. Da sie aber den Recken nicht einholen konnten, ließ er dessen Höfe und Burgen mit Feuer überschütten, sein Vieh und was ihm sonst eigen war, nach Salerno fortführen, und verhieß viel rotes Gold dem, der dem kühnen Recken das Haupt abschlage und dasselbe ihm bringe. Als Samson davon erfuhr, ritt er gewappnet aus dem Wald, erschlug manchen Kriegsmann, raubte viel Königsgut und verbrannte dessen Burgen und Höfe. Darauf zog König Rodger selbst mit vielen Mannen aus, den Recken zu ergreifen. Er verteilte das Heer in einzelne Haufen, um alle Wege und Wälder zu durchspähen. So kam er auch mit fünfzehn Recken zu einer alten Frau, die am Rande des Waldes in einem kleinen Haus wohnte. Er forschte bei ihr nach Samson, aber sie gab vor, den Mann nicht zu kennen. Als er ihr darauf rotes Gold auf einer Holztafel darbot und mehr und immer mehr hinzufügte, wurde ihre Zunge gelöst, sie redete viel von der Stärke des Recken, und wie er wohl jetzt in seiner Behausung sei, wohin ein verschlungener Weg führe. Sie ging sogar eine Strecke mit, damit sich die Männer nicht verirrten.

Der König war mit seinem Gefolge noch nicht weit in den wilden Tann geritten, da kam ihm schon der furchtbare Held entgegen. Schwarz waren sein Helm und seine Rüstung, wie Bart und Haar, schwarz auch sein gewaltiger Streithengst, aber auf dem Schild führte er einen goldenen Löwen. Ohne ein Wort zu sprechen, rannte er gegen das Geschwader und durchbohrte den vordersten Reiter mit der Lanze, während dessen Speer von seinem Schild abglitt. Ein zweiter Kämpfer hieb ihm auf den Helm, dass der Kegel zerbrach, aber er spaltete ihn bis auf den Gürtel, und einen dritten hieb er in Stücke. Nun drang König Rodger vor, begierig, seine Männer zu rächen, doch obwohl sein Schwertstreich dem Gegner durch Schild und Rüstung drang, sank er bald mit gespaltenem Haupt vom Ross. Denn keine Rüstung schützte gegen das Schwert des Recken, und daher wendeten sich die Angreifer zur Flucht, unterlagen jedoch alle bis auf einen dem zornigen Verfolger. Dieser sah recht grimmig aus, wie er sich am Ausgang des Waldes seitwärts nach dem einsamen Haus wandte und alsbald vor der greisen Frau stand, welche den König zurechtgewiesen hatte. Sie war emsig beschäftigt, das empfangene Gold zu zählen. „Mutter“, sagte er, „für rotes Gold hast du deinen Sohn verraten! Darum begehrt mein Schwert dein Blut zu trinken.“ Er zog sein Schwert, stieß es aber wieder in die Scheide, indem er hinzufügte: „Weil du meine Mutter bist, soll das Schwert seinen Willen nicht haben.“ Die Frau zählte ruhig die Haufen Goldes weiter: „Einhundert, zwei, dreihundert…“ Er sah eine Weile zu, dann sprach er, sein Dolchmesser zückend: „Mutter, für rotes Gold hast du deinen Sohn verraten, darum begehrt mein Messer dein Blut zu trinken.“ Sie sagte weiterzählend: „Versuch es, wenn du kannst.“ - Er stieß auch das Messer zurück mit den Worten: „Weil du meine Mutter bist, soll es den Bluttrunk nicht haben. Aber nun stehe nicht länger auf diesem Boden. Zieh weit fort mit dem roten Gold, dass Schwert und Messer nicht wiederum zu trinken heischen.“ Die Frau raffte den Schatz eilends in einen Sack und sagte: „Hättest du nicht die zweite Frau in dein Haus genommen, so wäre auch dieser Schatz dein Eigen. Nun will ich ihn dem König wiederbringen, der wird mich beschützen.“ - „Den habe ich erschlagen“, versetzte Samson, „und dazu seine Mannen.“ Er sah bei diesen Worten höchst grimmig aus, und als sie ihn anblickte, erschrak die Frau und murmelte: „So will ich in die Fremde ziehen, um dafür einen Erben zu suchen, der mir Herberge gönnt.“ Damit entfernte sie sich eilends. Zum dritten Mal zuckte der zornige Mann und griff nach Schwert und Messer, und zum dritten Mal zog er seine Hand zurück. Dann bestieg er sein Ross und ritt in den finsteren Tann.

Er kam in seine Behausung, wo Hildeswind emsig waltete. „Die Mutter verriet mich für rotes Gold“, sagte er, „Schwert und Messer begehrten ihr Blut, doch ich habe sie in der Scheide festgehalten. Wenn du aber falsch bist, dann dürsten die Klingen noch immer.“ Er hatte wieder ein schreckliches Aussehen. Da nahm sie ihm Helm und Rüstung ab, küsste ihn und führte ihn zum Hochsitz. Nun war er sanft und freundlich und sagte, er wolle ihr Ruhm und Ehren verschaffen, sie solle Königin werden in ihres Vaters Reich.

Der Tod des Königs wurde in Salerno von dem entflohenen Dienstmann verkündigt. Da berief Brunstein, der Bruder von Rodger, die Landesherren zu einer Versammlung und ließ sich zum neuen König über das weite Reich krönen. Das Volk freute sich darüber, denn er war ein tüchtiger Held, klug im Rat und gerecht im Gericht. Daher wäre im ganzen Reich guter Frieden gewesen, wenn nicht Samson die Ruhe durch Raubfahrten gestört hätte. Das ertrug der tapfere Brunstein um so weniger, als auch das Blut seines erschlagenen Bruders noch ungerächt war. Er entbot die kühnsten Recken aus seinem Reich und aus den Nachbarländern, um den Raubfahrer zu züchtigen. Sie gelobten alle, denselben tot oder lebend zu überliefern oder selbst unter seinen Händen zu sterben. So zogen sie unter dem Banner des neuen Königs und von ihm geführt aus, durchstreiften Gebirge und Flachland, drangen auch in den Wald ein, aber sie fanden den Mann nicht, den sie suchten. Nach mehrtägiger Fahrt kehrten sie in einer festen Burg ein, wo sie sich beim vollen Becher berieten und dann, müde von der Tagfahrt, sich der Ruhe überließen. Auch die aufgestellten Wachen schliefen ein, denn die Nacht war sehr dunkel, und man dachte nicht an einen Überfall. Indessen kam Samson um Mitternacht an das Kastell. Er fand die Mauern fest und die Tore durch Riegel und Stangen verwahrt. Vor der Festung befand sich eine Hütte, worin arme Häusler wohnten. Er weckte die Leute, hieß sie mit ihrem Vieh und anderer Habe schleunigst ausziehen, und als dieselben, zitternd vor dem schrecklichen Recken, folgeleisteten, zündete er die Baracke an. Die Flammen schlugen alsbald empor. Er aber riss brennende Balken und was ihm in die Hände kam, heraus und warf sie mit seiner Riesenkraft über die Mauer in das Gehöft. Darin waren zum Teil Strohdächer, die sogleich Feuer fingen und den Brand weiter verbreiteten. Die Wächter stießen alsbald in ihre Hörner, die Bestürzung und der Schrecken waren groß. Der König, die Recken sowie die Burgmannen wappneten sich und bestiegen ihre Rosse. Man glaubte, ein ganzes Heer habe die Burg erstürmt. Manche flohen ohne Waffen, manche ohne Gewand, alle versuchten, den Flammen und dem Schwert der vermeintlichen Feinde zu entkommen. Wie ein Nachtgespenst erschien der furchtbare Recke bald im Schein der lodernden Flammen, bald im nächtlichen Dunkel und erschlug die Flüchtlinge.

Der König entrann nur mit einem Gefolge von sechs Recken, die nicht von seiner Seite wichen. Er geriet in den wilden Tann, und als der Morgen anbrach, ritt er, des Weges unkundig, immer weiter. Gegen Mittag erreichte er einen geräumigen Hof und nahm darin Einkehr. In der Halle fand er die Hausfrau und erkannte in ihr die schöne Hildeswind, die Tochter seines Bruders. Er fragte nach Samson, und sie versicherte, derselbe sei ausgeritten. Da forderte er sie auf, den Raubfahrer zu verlassen und ihm nach Salerno zu folgen. Sie antwortete, dass sie das nicht wolle und auch nicht wage, weil ihr Ehemann sehr grimmig sei und sicherlich Rache nehmen werde. Sie riet dem Vaterbruder, eilends zurückzureiten und beschrieb ihm den Weg, der aus dem Wald führte. In der Tat fürchtete auch Brunstein in dem Tann einen Überfall und ritt mit seinem kleinen Gefolge den angedeuteten Weg.

Doch es war zu spät. Samson, der von der anderen Seite herkam, hatte die Feinde schon erspäht und schritt sogleich zum Angriff. Gegen seine furchtbaren Schläge half weder Mut noch menschliche Tapferkeit. Brunstein fiel im Kampf mit fünf seiner Recken. Den sechsten, der schwer verwundet war, trug sein gutes Ross aus dem Wald und in eine nahe Burg. Samson verfolgte ihn, wie er aber aus dem Tann hervortrabte, sah er zwölf Reiter im eiligen Galopp auf sich zukommen. Sie führten auf ihrem Banner einen goldenen Löwen. „Hei!“, rief er: „Das sind Amelungen. Sei gottwillkommen, Onkel Dietmar, mit deinen Söhnen und Mannen!“ So begrüßte der Recke die befreundeten Helden und nahm sie mit in seine Herberge, wo die Hausfrau für reichliche Bewirtung sorgte. Dietmar berichtete nun, er habe erfahren, dass Samson friedlos und in Not sei, und habe sich aufgemacht, ihm Hilfe zu bringen. „Wohlgetan!“, sagte der Recke: „Nun, schöne Hildeswind, mache ich wahr, was ich dir verheißen haben. Denn mit solchen Helfern gedenke ich nicht mehr mich heimlich zu halten, sondern wir verlassen den Tann und erobern Burgen und Städte. Wir wollen doch sehen, wo die kühnen Helden sind, die uns bestehen.“ - Er tat nach seinen Worten. Da wagte kein Burgherr, ihm entgegenzureiten. Jeder öffnete lieber freiwillig die Tore, um vor ihm Gnade zu finden. So gewann er weite Landstriche und nannte sich Herzog. Darauf rückte er nach Salerno und schickte Boten voraus, die verkündigten, die Bürger sollten ihn zum König erwählen und ihm Gehorsam geloben, sonst werde er die Stadt mit Feuer überschütten und gänzlich zerstören. Als die Stadtherren über den Antrag berieten, sagte der Stadtmeister, solange Herzog Samson ihr Freund gewesen war, habe er sie vor aller Schädigung behütet. Seitdem er aber mit ihnen in Feindschaft lebe, habe er ihnen den größten Schaden zugefügt. Es werde daher zur Gemeinwohlfahrt gereichen, wenn man ihm das Königtum zuteile. Die Herren urteilten, das sei wohlgeraten und dem allgemein Besten förderlich. Der Beschluss wurde dem Recken geziemend hinterbracht, und er nahm ihn mit großer Gnade an. Als er nun mit seinen Heermannen den Einzug halten wollte, ließ er auch seine Hausfrau, die goldgelockte Hildeswind holen, und sie ritt in königlichem Schmuck an seiner Seite. Und das Volk, das ihn gerade noch verflucht und in die Hölle gewünscht hatte, rief: „Lange lebe König Samson! Heil und Segen dem heldenmütigen König!“

Der erwählte Herrscher verwaltete sein Amt mit unbeugsamer Strenge. Er übte Gerechtigkeit ohne Ansehen des Standes und Geschlechts. Man sang von ihm: „Kein Fürstenhaupt ist ihm zu stolz, kein Grafenschloss zu hoch.“ Er ermunterte und belohnte aber auch Treue und Tüchtigkeit. Mit manchem benachbarten König geriet er noch in Unfrieden, doch alle Fehden endigten zu seinem Vorteil. Saß er einmal im Sattel, dann ließ er nicht eher ab, bis der Gegner völlig zu Boden geworfen, tot oder zumindest zinspflichtig war. Sein furchtbares Schlachtschwert blitzte stets in den Vorderreihen und entschied den Sieg. Seine geliebte Frau Hildeswind hatte ihm drei Söhne geboren, die glücklich heranwuchsen. Der älteste hieß Ermenrich, der zweite Dietmar nach Samsons Onkel, und der dritte Diether. So vergingen viele Jahre, in denen im Reich Frieden herrschte, und König Samson war allmählich ein Greis geworden. Sein Sohn Ermenrich war zum kräftigen Mann und Dietmar zum blühenden Jüngling von achtzehn Jahren herangereift, und auch der zwölfjährige Diether wusste schon das Schwert zu führen. So geschah es eines Tages, dass zur Zeit des Sonnenwendfestes König Samson auf dem Thron saß, und vor ihm stand sein ältester Sohn Ermenrich, um seine Befehle entgegenzunehmen. Da sprach der alte König: „Ermenrich, du warst all die Zeit mein getreuer und willfähriger Sohn und Dienstmann. Nun will ich dir das Königtum übergeben in meinen römischen Landen, welche ich mir mit dem Schwert errungen habe, mit zwölf starken Burgen darin, so dass du dir dein Reich wohl beschirmen und noch weiter vergrößern kannst.“

Als dies der Jüngling Dietmar vernahm, trat er mit glühenden Wangen vor seinen Vater, verneigte sich und sprach: „Deinem Sohn Ermenrich hast du Königswürde und Reich gegeben. Auch ich bin stets treu bis auf diesen Tag mit deinen Rittern und Knappen ins Feld gezogen. Doch Ehren und Würden sind ungleich zwischen mir und meinem Bruder verteilt. Darum gib auch mir eine Herrschaft und einen Titel, nachdem du ihn zu einem so großen Mann gemacht hast.“ König Samson hörte die Rede, aber antwortete nicht, sondern blickte den Jüngling nur mit seinen durchdringenden Königsaugen ernst an. Da wurde Dietmar gewahr, dass er allzu keck gesprochen hatte, und ging mit gesenkten Blicken und schweigend zu seinem Sitz.

Samson aber bedachte in der Tiefe seines Herzens, dass der Jüngling doch Wahrheit gesprochen habe. Seine Bitte war eine gerechte, und Samson sann, wie er sie erfüllen könnte. Er überlegte geraume Zeit in der Stille, und eines Tages entbot er seine Fürsten und Vasallen zum Gastmahl in die große Halle seiner Burg. Da stand nun der greise Held mitten unter den Herrschern, von denen viele seine Kampfgenossen aus alter Zeit und gleich ihm ergraut waren, sowie andere noch jung an Jahren, und er sprach zu allen: „Unserer Herrschaft sind viele Länder untertänig, unsere Burgen erheben sich stolz und unbezwingbar durch starke Mauern, unsere Hallen glänzen von Marmorstein, bei unseren Mahlen perlt edler Wein in goldenen Bechern, und Frieden herrscht nun schon lange Zeit. Dagegen hat sich auch vieles verändert. Seht, dieses Haar und dieser Bart, einst schwarz wie ein Rabe, sind beide weiß wie eine Taube geworden. Dieser Arm, einst rötlich, von blauen Adern durchzogen, ist jetzt weiß, wie der Arm eines Mägdleins. So ist es auch meinen alten Wehrgenossen ergangen, und das kommt daher, dass wir alt geworden sind. Unsere einst starken Schilde sind zerborsten, unsere Schwerter, einst rot von Blut, sind rot von Rost, und rostig sind Helme und Rüstungen. Daran ist die lange Rast schuld, weil wir seit zwanzig Wintern das Rüstzeug nicht gebraucht haben. Darum ist auch das junge Volk in Weichlichkeit und Schwäche geraten, dass ihm die Waffen der Väter zu schwer dünken, dass man jetzt statt der starken Streithengste zahme, zierliche Traber begehrt, damit keine Feder auf dem Hut im schärfsten Rennen zerknittert werde. Das alles ist nicht nach meinem Sinn und Willen. Daher bestimme ich von heute an drei Monate. In dieser Frist sollen die Mauern der Burgen hergestellt, die Streithengste zugeritten, Helme und Rüstzeug gereinigt, die Schwerter geschliffen werden. Nach Ablauf der drei Monate finde sich jeder Recke mit seinen wohlgerüsteten Mannen hier in Salerno ein und trage ein mutiges Herz in der Brust, denn wir werden einen starken Feind zu bekämpfen haben.“ So gebot König Samson, und man wusste wohl, dass er nicht mit eitler Rede loses Spiel trieb.

Noch am selben Tag, da der greise Herrscher dieses Gebot erließ, schrieb er einen Brief an den stolzen König Elsung zu Bern (Verona), der mit ihm gleichen Alters war und sich auch gleicher Ehren erfreute. Er schrieb: „Der großmächtige König Samson entbietet dem mächtigen König Elsung seinen Gruß. Bisher hast du weder Schatzung noch Zins bezahlt. Nun aber sollst du mir von deinem Reich Zins zahlen, und zwar zuerst deine Tochter Odilia als Ehefrau meines zweiten Sohnes. Mit derselben sende sechzig edle und wohlgeschmückte Jungfrauen, dazu sechzig wohlgerüstete Ritter mit jeweils einem Knappen auf zwei Rossen, sechzig wohlabgerichtete Habichte und auch sechzig wohltrainierte Jagdhunde, deren Leithund mit goldenem Halsband von einer Leine geführt werden soll, die aus den Haaren deines Langbartes gefertigt wurde. So kannst du erkennen, ob jemand noch mächtiger in dieser Welt ist als du. Falls du dich aber getraust, dem Gebot Widerstand zu leisten, dann gestatte ich dir drei Monate Frist, deine Burgen und Mauern zu rüsten, denn alsdann komme ich mit Heeresmacht in dein Reich und gedenke, mir zu gewinnen, um was ich dich gebeten habe.“ Diesen Brief sandte er durch sechs auserlesene Recken an den König zu Bern.

Wie der König das Schreiben gelesen hatte, erhob er sich in großem Zorn. Solche Schmach, sagte er zu seinen Hofleuten, sei ihm in jungen Jahren niemals widerfahren, und er werde sie auch im Alter nicht dulden. Er wolle lieber Land und Burgen verlieren und selbst den Tod erleiden, als tun, was der überhebliche König fordere. Er hoffe aber, obwohl er schon alt sei, noch Siegesehren zu erlangen, wenn seine Recken ihre Treue und ihre Tapferkeit bewahrt hätten. Nachdem alle Hofleute ihm beigestimmt hatten, hieß er sie Burgen und Dienstmannen rüsten. Dann ließ er fünf von Samsons Sendboten sogleich aufhängen, den sechsten schlug er die rechte Hand ab und sandte ihn verstümmelt an den König zurück, dass er demselben den gegebenen Bescheid bringe.

Nach Ablauf der Frist setzte sich König Samson an der Spitze eines großen Heeres von fünfzehntausend Recken und unzählbaren Waffenleuten zu Fuß in Bewegung und stand bald dem König Elsung gegenüber, dessen Macht nicht viel geringer war, da er Hilfsvölker aus dem Norden jenseits der Berge und dem Hunnenland aufgeboten hatte. Die Schlacht entbrannte mit äußerster Wut und dauerte viele Stunden ohne Entscheidung. Da erhob sich König Samson in seiner Kraft. Er stürmte unter die feindlichen Heerhaufen und streckte mit furchtbaren Streichen Reiter und Rosse nieder. Er fällte die mutigsten Helden, die sich ihm entgegenwarfen. Schrecken ging vor ihm her, Blut und Leichen waren hinter ihm. Er war entsetzlich, wie in den Tagen seiner Jugend. Dann hob er sein Schwert in die Höhe und rief wie der rollende Donner, so laut, dass man es durch das ganze Heer hören konnte: „Wenn ich auch ganz allein gegen das Heer reiten müsste und keine Hilfsmannen hätte, so könnte ich, wenn es nötig wäre, mit dieser Hand jeden Mann von Elsung erschlagen!“ Und seine Stimme war so entsetzlich, dass sich alle Feinde sehr fürchteten. Als aber König Elsung sah, welchen großen Schaden Samson seinen Mannen zufügte und dass es so nicht glücken möchte, da rief er laut: „Dringt vorwärts, meine Mannen, wir werden den Sieg erlangen, aber sie den Tod! Unsere Scharen sind stärker, und dieser dickhäutige Lindwurm, der mit seinem Gift weit in unser Heer vorgedrungen ist, soll bald tot auf die Erde niederstürzen. Andernfalls will ich selbst sterben, und dann wird dieser Kampf beendet sein.“ Diese Worte wurden zwar nur von den Nächststehenden vernommen, aber damit spornte Elsung sein Ross an und ritt allein überaus tapfer dem Würger entgegen. Mit dem ersten Streich spaltete er ihm den Schild bis zur Handhabe, mit dem zweiten den Halsberg trotz der dicken Eisenringe, so dass die Klinge noch zwischen Achsel und Hals in Fleisch und Knochen drang. Aber ebenso schnell hieb Samson nach dem Hals des Königs, so dass das Haupt abflog. Da nahm Samson das Königshaupt, hielt es empor und rief mit seiner Donnerstimme: „Lasst ab vom Streit, Elsungs Männer! Es ist genug Blut geflossen, ich gewähre euch Frieden!“ Die Hörner luden auf beiden Seiten zur Waffenruhe, und die müden, zum Teil wunden Krieger folgten willig dem Ruf. Die obersten Führer traten sofort zusammen und pflogen der Beratung. Da der König gefallen war, so dünkte es den Männern von Bern wohlgetan, an seiner Stelle dem gewaltigen Samson das Reich zu übertragen, wodurch aller Streit geschlichtet war. Der siegreiche König zog daher folgenden Tages mit seinem Heer durch das Land, und alle Burgen, sowie die Hauptstadt selbst, öffneten ihm ohne Widerstand die Tore.

Nachdem die Herrschaft geordnet war, ließ der mächtige König des Elsungs Tochter Odilia vor sich treten. Er verkündete ihr, er habe sie zur Ehegenossin seines zweiten Sohnes Dietmar bestimmt, dem er auch die Stadt Bern samt dem ganzen Reich ihres Vaters zugeteilt habe. Die Jungfrau weinte und versicherte, sie könne nach dem Tod ihres Vaters nicht sogleich in eine eheliche Verbindung einwilligen. Über dieser Weigerung ergrimmte der Held und schwur, er werde sie mit Hunden in das Brautgemach hetzen lassen. Sein Angesicht wurde bei diesen Worten so schrecklich, dass sie schier zu Boden fiel und alsbald willigen Gehorsam versprach. Diese Fügsamkeit und die Tränen der Jungfrau versöhnten den zornigen Mann. Er bezeigte sich mild und freundlich, umarmte sie und versicherte ihr seinen Schutz. Danach zog der gewaltige König mit seinem ältesten Sohn Ermenrich und seinem Heer von Bern zurück in sein Vaterland, das er jedoch nicht mehr erreichte. Er fühlte sich krank und siech auf der Reise, auch eiterte die Wunde, welche ihm Elsungs Schwert geschlagen hatte. Er musste in einer kleinen Stadt haltmachen, und daselbst kam ein stärkerer Kämpfer über ihn, dem weder er noch irgendein Menschenkind zu widerstehen vermag, denn es war der Tod. Auf dem Sterbebett übertrug er noch seinem jüngsten Sohn Diether die Herrschaft über Fritilaburg im Rheinland und das dazu gehörige Gebiet als König der Herlungen. Dann neigte er sein Haupt und schied von allen seinen Ehren und Reichen, um die er ein langes Leben hindurch gekämpft und fremdes und eigenes Blut in Strömen vergossen hatte.

König Ermenrich führte nun das Heer südwärts nach Romaburg, und nahm das ganze Reich, welches sein Vater regiert hatte, in Besitz. Er gewann noch manche Schlacht, die mächtige Romaburg, wie auch viele andere große Burgen, und wurde der größte und mächtigste aller Könige. Er war beliebt und friedsam während des früheren Teils seines Lebens.

Dietrichs Kindheit und Jugend

Dietmar, der zweite Sohn Hugdietrichs, erhielt seine Herrschaft zu Bern (heute Verona im Nordosten Italiens, nicht weit vom Gardasee) mit starker Hand aufrecht und duldete keine Abhängigkeit von seinem älteren Bruder Ermenrich, noch von irgendeinem anderen König. Sein Arm war stark und sein Schwert scharf. Daher schlug er mit siegender Gewalt alle Angriffe zurück, woher sie auch kamen. Er war furchtbar im Kampf, so dass ihm bald kein feindlicher Recke mehr ins Angesicht zu blicken wagte. Wenn er aber in der heimischen Burg war, bewies er sich gar sanft und liebreich, besonders zu seiner Ehefrau Odilia, die Tochter von Elsung. Besondere Freude hatte er an seinem Sohn Dietrich, denn der wuchs gar kräftig heran, so dass er in seinem zwölften Jahr schon die Kraft eines starken Recken hatte. Blondes Haar fiel ihm in Locken auf die Schultern herab, ein mächtiger Nacken, Arme, hart und stark wie ein Eichenstamm, ein regelmäßiges Angesicht, das aber, wenn er zornig wurde, grimmig und schrecklich erschien: Das alles verriet früh den löwenmütigen Helden, der im Streit unbezwinglich war. Man sagte aber auch, sein Atem war oft wie Feuerglut, wenn er in heftigen Zorn geriet, und das schrieb man seiner dämonischen Abkunft zu, von der mancherlei Märchen im Volksmund umgingen.

Als Dietrich fünf Jahre alt war, kam an seines Vaters Hof ein schon durch manche kühne Tat rühmlich bekannter Held, nämlich Hildebrand, der Sohn Herbrands und Enkel des treuen Berchtung. Herbrand besaß zu Lehen die schöne Burg Garden, hatte seinen Sohn wohl gepflegt und ihm schon in seinem fünfzehnten Jahr Schwert und Rüstung gegeben. Jetzt war derselbe ein vollendeter Recke und ebenso durch Einsicht und klugen Rat, wie durch Mut und schlagfertige Faust ausgezeichnet. Dietmar nahm ihn daher mit großen Ehren auf und ernannte ihn zum Pfleger seines Sohnes. Einen treueren hätte er nicht finden können, denn zwischen dem Meister und seinem Pflegling entstand ein Liebes- und Freundschaftsbund, der sich erst mit dem Tod wieder löste.

In Dietmars Land geschah viel Unfug, Mord, Raub und Plünderung, ohne dass er Hilfe schaffen konnte, denn die Räuber brachen wie Feuerflammen hervor und waren nach verübten Gräueltaten alsbald wieder verschwunden. Der König zog mit seinen Mannen vergeblich aus. Er fand wohl niedergebrannte Wohnungen und erschlagene Menschen, sowohl wehrloses Landvolk als auch gerüstete Recken, aber nicht die, welche solche Untaten verübten. Indessen erfuhr man doch durch Flüchtlinge, dass zwei Riesen, ein Mann und ein Weib, die frechen Übeltäter seien. Aber wie sehr man auch nach ihnen fahndete, ihre Raubhöhle fand man nicht. Gleichwie der König selbst, so grämten sich auch der junge Dietrich und sein Meister. Sie brannten vor Begierde, die Bösewichter zu bekämpfen und durchstreiften die wilden Berge, doch war alles nur verlorene Mühe.

Einstmals ritten die beiden Genossen mit Habichten und Hunden auf die Jagd. Sie kamen in einen großen Wald und fanden daselbst einen grünen Anger, wo sie viel Wild im hohen Gras vermuteten. Nachdem die Hunde gelöst waren, ritten sie, der eine rechts, der andere links, um den Wiesengrund und hielten ihre Waffen in Bereitschaft. Wie nun Dietrich sorgsam spähend dahintrabte, sprang ein Zwerg dicht vor ihm über den Weg. Er haschte ihn im Sprung und setze das Männlein vor sich auf den Hals des Rosses. Der Gefangene zeterte so laut und kläglich, dass ihn Meister Hildebrand auf der anderen Seite hörte und quer über den Anger heransprengte. „He, holla!“, rief er dem jungen Recken zu: „Halte den Wicht fest, denn er kennt alle Wege auf und unter der Erde. Es ist Elbegast, der Meisterdieb, und er steht sicherlich mit den Räubern im Bunde.“ Da jammerte der Zwerg noch lauter als zuvor und versicherte, er habe von dem Riesen Grim und dessen Schwester Hilde, die all die schrecklichen Gräueltaten im Lande verübten, große Drangsal erduldet. Er habe ihnen das gute Schwert Nagelring und den stahlfesten Helm Hildegrim schmieden und die verborgenen Wege zu Raub und Mord zeigen und bahnen müssen. Nun wolle er den Recken behilflich sein, die unholden Geschwister zu bekämpfen.

Auf diese Zusicherung wurde das Männlein in Freiheit gesetzt. Es atmete tief auf und sagte: „Nun könntet ihr mich nicht wieder ergreifen, wenn ich entwischen wollte. Aber ich gedenke, euch treulich beizustehen, um von der schlimmen Dienstbarkeit loszukommen. Seid morgen vor Tagesgrauen wieder an dieser Stelle. Da übergebe ich euch das Schwert Nagelring, ohne welches der schreckliche Riese nicht überwunden werden kann. Ich entwende es ihm, so wahr ich Elbegast, der Meisterdieb, bin, auch wenn er mit seinem Stierhaupt darauf läge. Dann zeige ich euch seine Spur im Tau des Grases, so dass ihr in seine Berghöhle gelangt, wo ihr, wenn es euch gelingt, den Grim samt seiner unholden Schwester Hilde totzuschlagen, großen Reichtum finden werdet.“ Als der Zwerg diese Worte gesprochen hatte, verschwand er vor den Augen der Männer, die vergebens mit den Händen nach ihm tasteten.

Ein schwach gerötetes Wölkchen verriet, dass sich der strahlende Sonnengott den Armen der Mutter Nacht entzogen hatte. Da standen der Meister und sein Pflegling wiederum am Rand des grünen Angers. Sie sprachen hin und her von der Falschheit der Bergkobolde und meinten, der diebische Elbegast werde wohl sein Wort nicht halten. Ein helles Klingen und Klirren unterbrach ihr Gespräch, und es war der Zwerg, der mühsam das gewaltige Schwert herbeischleppte. Dietrich ergriff es freudig, zog es aus der Scheide und schwang es so leicht, wie etwa ein Schulmeister seine Birkenrute. „Hei!“, rief Elbegast: „Du hast nun Zwölfmännerstärke und bist dem Unhold an Kräften gleich. Nun seht ihr hier im Tau die Spuren von seinen Schuhen eingedrückt. Ich musste sie ihm aus Eisen anfertigen, weil er geizig und das Leder heutzutage teuer ist. Wenn ihr der Spur nachgeht, dann werdet ihr an den Eingang zu des Riesen Höhle gelangen. Ich aber kann euch nicht weiter begleiten.“ So verschwand er wieder vor den Augen der Helden, und diese verfolgten des Riesen Fährte, wie der Zwerg geraten hatte.

Sie gelangten auch in der Tat an eine mächtige Steinwand, aber da war nirgends eine Pforte zu sehen. Nur einzelne Risse und Spalten waren sichtbar, durch welche wohl Eidechsen und vielleicht Zwerge schlüpfen konnten, aber keine gerüsteten Männer und noch weniger Riesen. Indessen meinte der vielerfahrene Hildebrand, es möge vielleicht ein Felsstück als Tür eingefügt sein. Er fing an, da und dort mit aller Kraft zu rütteln, und nicht vergebens, ein ungeheurer Felsblock geriet in Bewegung und stürzte, als Dietrich zu Hilfe kam, polternd ins Tal. Die Strahlen der aufgehenden Sonne leuchteten in eine tiefe Höhle, in deren Hintergrund ein großes Feuer brannte. Daselbst ruhte Grim auf einem Lager von Bären- und Wolfsfellen. Aufgeweckt durch den stürzenden Felsen, hatte er sich halb emporgerichtet, und als er dann die Schritte der Bewaffneten hörte, erhob er sich in seiner ganzen Länge, tastete nach seinem Schwert und ergriff, weil er es nicht fand, einen brennenden Holzkloben. Mit dieser Waffe stürzte er sich auf Dietrich, der voranschritt. Seine Streiche schallten wie Donnerschläge, fielen hageldicht, und nur ungemeine Gewandtheit rettete dem jungen Recken das Leben. Derselbe sprang bald rechts, bald links, um den Keulenschlägen auszuweichen, während ihn zugleich Dampf und sprühende Funken in Gefahr brachten. „Ehrliches Spiel! Einer gegen Einen!“, rief der Held seinem Pfleger zu, der ihm zu Hilfe kommen wollte. Allein dieser geriet auch selbst in Bedrängnis, denn aus einer Seitenhöhle stürzte die entsetzliche Schwester des Riesen hervor und schloss den Meister Hildebrand kräftig in die Arme. Es war aber keine Liebesumarmung, sondern eine Umarmung auf Leben und Tod. Der Recke konnte schier nicht mehr atmen, und rang umsonst, sich aus der Umstrickung loszumachen oder sein Schwert oder Dolchmesser zu zücken. Er stürzte rücklings zu Boden, und die Unholdin presste seine Arme und Hände wie mit Zangen oder Daumschrauben, dass Blut aus den Nägeln sprang. Sie sah sich nach einem Strick um, womit sie ihn knebeln und aufhängen wollte, und in dieser Not rief Hildebrand seinen Gesellen um Hilfe an. Dietrich, der die Bedrängnis seines lieben Meisters sah, tat einen verzweifelten Sprung über die niederschmetternde Keule hinweg und führte zugleich, mit beiden Händen das Schwert fassend, einen furchtbaren Streich, und schlug dem Riesen den Kopf ab. Hildebrand war dem Ersticken nahe, da die Riesin ihm in Ermangelung eines Strickes mit den eisenfesten Händen die Kehle zuschnürte. Jetzt schaffte ihm Dietrich Luft, indem er die Unholdin mit dem Schwert in zwei Stücke spaltete. Sie war aber so zauberkundig und von solcher Trollnatur, dass ihre Hälften wieder zusammenliefen, als wenn sie ganz wäre. Das fand Dietrich höchst wunderlich und schlug zum zweiten Mal auf ihren Leib. Doch es ging ebenso wie vorher. Da riet ihm Hildebrand: „Tritt mit deinen Füßen zwischen Haupt und Körper, dann wirst du dieses Trollweib kleinkriegen.“ Zum dritten Mal hieb er sie in zwei Stücke und stellte sich zwischen ihre Hälften. Da blieb das untere Stück tot, aber der Kopfteil sprach: „Hätte dich Grim so unter die Knie gezwungen wie ich Hildebrand, dann hätten wir den Sieg errungen.“ Damit fielen die Hälften nach beiden Seiten zu Tode, und er sandte sie ihrem Bruder in die Hölle nach.

Meister Hildebrand richtete sich mühsam auf. Er war rot vom Blut des teuflischen Weibes und von dem eigenen, das ihm aus Mund und Nase und aus den Fingerspitzen floss. „Junger Herr“, sagte er, „heute bist du mein Meister gewesen, denn die Teufelin hat mir übler mitgespielt, als irgendein Recke oder Riese in allen meinen Kämpfen. Nun fort aus dem Höllenloch! Aber zuvor wollen wir einpacken, was die Brut bisher gestohlen hat.“ Auf Dietrich gestützt hinkte er in eine Seitenhöhle, wo viel Gold und Silber und manches köstliche Geschmeide aufgehäuft waren. Diese Schätze nahmen die Recken als Siegesbeute mit, zusammen mit dem stahlfesten Helm Hildegrim („Kampf-Helm“), der vom Zwerg Elbegast geschmiedet worden war und nun Dietrich diente, und kehrten nach Bern zurück.

König Dietmar hatte große Freude am Ruhm seines heldenmütigen Sohnes, dessen Name in allen Ländern mit Bewunderung genannt wurde. Indessen war ihm keine lange Zeit mehr vergönnt, sich des Sohnes und der Herrschaft zu erfreuen. Nach kurzem Siechtum wurde er zu seinen Vätern versammelt, und die Sorge für das Reich ging auf Dietrich über. Hildebrand blieb dem jungen König unvermindert treu, auch als sich der Waffenmeister eine Ehefrau nahm, die edle und hochherzige Ute (Uote).

Bald nachdem Grim und Hilde in ihrer Höhle dem Schwert Dietrichs erlegen waren, schritt durch den finsteren Tannenwald ihr Neffe, der gewaltige Siegnot, ein Riese, der im nördlichen Hochgebirge (der Alpen bzw. im „Reich der Alben“) über viele dienstbare Zwerge herrschte. Er wollte seine Verwandten besuchen, aber er fand nur ihre zerhauenen Leichen. Da heulte er vor Wut und Zorn und schnaubte Rache gegen ihre Mörder. Als ihm ein herbeigerufener vielkundiger Zwerg von dem Kampf der Verwandten mit Dietrich und Hildebrand erzählte, maß er dem Bericht keinen Glauben bei, sondern beharrte vielmehr auf seiner Meinung, die Recken hätten beide Riesen im Schlaf überfallen und also meuchelmörderisch erschlagen, um sich ihres Schatzes zu bemächtigen. Seitdem lauerte er nun auf Wegen und Stegen, denn er hoffte, die Recken würden ihm wohl einmal begegnen. Er zog auch nicht, wie seine Verwandten, auf Mord und Raub aus, da die Zwerge ihm nicht nur Gold und Silber, sondern auch Gemsen und anderes Wild zum Schmaus und edlen Wein zum Trank in Fülle liefern mussten. Kamen sie seinem Gebot nicht nach, dann schlug er auch wohl ein Zwerglein tot und röstete es am Feuer zum Fraß. Dasselbe tat ein bezwungener, untertäniger Riese, denn wie der Herr, so der Knecht.

Nach einiger Zeit saßen die Helden in der Halle zu Bern bei vollem Becher und pflegten der Rede, die der feurige Südwein belebte. „Meister“, sagte König Dietrich, „niemals habe ich ein liebendes Weib einen Recken so brünstig umarmen sehen, als dort in Grims Felsenhöhle geschah. Mich dünkt, Frau Ute würde dir nimmer wieder hold werden, wenn sie gesehen hätte, wie Hilde, die wundersame Maid, dich küsste. Sie hätte dir schier Arme und Beine zerbrochen.“ - „Eine Unholdin, wie nur jemals ein Scheusal aus der Hölle hervorgegangen ist“, sagte Hildebrand schaudernd, „aber du hast mich mit starkem Arm von ihr befreit.“ - „Freilich“, versetzte der König, „ich vergalt nicht Gleiches mit Gleichem. Manchen Rutenschlag musste ich in jungen Jahren von dir erdulden und doch überließ ich dich nicht den Liebesschlägen der Frau Hilde, sondern löste ihre Umarmung mit dem Schwert. Gestehe, dass ich großmütig bin!“ - „Das tue ich gern“, versicherte der Meister, „aber sei nicht hochmütig, denn in den Bergen lauert seitdem der Riese Siegnot als Grims Rächer auf uns, und den kann kein sterblicher Mensch bezwingen, ja nicht einmal ganze Kriegsheere.“ - „Hei, das ist eine neue Geschichte!“, rief der Berner: „Und der Rächer Grims hält sich wirklich in unseren Bergen auf? Und niemand hat mir von ihm berichtet? Gleich morgen ziehe ich aus, mein Reich von dem neuen Unhold zu befreien.“

„Um Gottes Willen! - Gegen den Riesen! - Den mordgewohnten Siegnot!“, riefen die Gäste durcheinander. „Höre mich, Sohn Dietmars, mein Pflegling“, sprach Hildebrand feierlich, „der ist kein Held, sondern ein Wagehals, der Unmögliches unternimmt, und es ist unmöglich, den eisenfesten Riesen zu überwältigen.“ - „Höre, lieber Meister, mein Pfleger“, erwiderte Dietrich, „was du mich selbst gelehrt hast: Der ist ein Held, der scheinbar Unmögliches unternimmt, weil er auf seine Kraft und auf die Gerechtigkeit seiner Sache vertraut. Er ist ein Held, mag ihm der Sieg oder der Tod den Ehrenkranz reichen. Meine Sache aber ist gerecht, denn ich will mein Reich und mein Volk gegen den Unhold sicherstellen.“ - „König!“, rief Hildebrand: „Du bist nicht mehr mein Pflegling, sondern mein König, und als dein Geselle ziehe ich mit dir in den entsetzlichen Streit.“ Nach kurzem Bedenken sagte der kühne Held: „Mein Pfleger sprach dereinst zu mir: Einer gegen Einen, das ist die Weise der Recken. Zwei gegen Einen ist der Feiglinge Brauch. Daher gedenke ich, die Fahrt allein zu unternehmen.“ - „Kehrst du aber nicht binnen acht Tagen heim“, sagte der Meister, „dann reite ich dir nach und werde dein Befreier, dein Rächer oder dein Geselle im Tode.“ - „Wozu das Weinen und Winseln!“, rief Wolfhart: „Der Berner schlägt den Riesen tot, oder Oheim Hildebrand tut es, und wenn es den beiden misslingt, dann komme ich selbst als dritter Mann, und ich setze mein Haupt zum Pfand: Ich führe ihn am Strick wie einen Bären hierher in die Burg und hänge ihn an eine Mauerzinne, wo er baumeln mag, bis ihn sein Gevatter (als Teufel und Tod) in die dunkle Hölle heimholt.“

Dietrich ritt drei Tage des Weges, den ihm Hildebrand beim Abschied beschrieben hatte. Er schlief des Nachts unter Bäumen und speiste und trank von den reichlichen Vorräten, womit er versehen war, während sein edles Ross im saftigen Gras sich gütlich tat. Am dritten Tag lagerte er im Angesicht des Hochgebirges.

Da glänzen die Gipfel im Silberschein

Und rufen dem Wandrer: Oh komm' herein

In unsere Mitte, zu atmen die Luft,

Der wonnigen Blumen erquickenden Duft,

Das stählt die mutige Heldenbrust

Und erfüllt sie freudig mit Siegeslust.

Es war ihm so wohl zumute, und er fühlte sich so kräftig, dass er mit allen Riesen der Welt den Kampf gewagt hätte. Wie er noch wachend in glückliche Träume versunken war, trabte ein stattlicher Elch vorbei. „Halloh! Falke, mein edles Ross“, rief er, „lass sehen, ob du den wilden Elch überholst.“ Sofort sprang er auf den Hengst und spornte dem Edelwild in stürmischer Eile nach. Falke griff mächtig aus, und fort brauste die wilde Jagd über Berg und Tal. Er kam dem Elch näher und näher. Als aber dieser den Verfolger dicht hinter sich bemerkte, jagte er schnell wie der Wind voran. Doch auch Falke bot nun alle Kraft auf, den Siegespreis zu gewinnen, und endlich war der Jäger in gleicher Linie mit dem Wild. Da stieß er demselben von oben herab das gezückte Schwert gerade in den Nacken, so dass es nach wenigen Sprüngen verendet niederstürzte. Dietrich sprang von dem schäumenden Hengst, der freudig wieherte, und klopfte ihm den Hals, indem er sagte: „Schön, edler Falke, nun sollst du mich in ernster Feldschlacht tragen, und weder ein Recke noch ein Riese wird flüchtigen Fußes uns entrinnen.“ Er zündete darauf ein Feuer an, schnitt mit dem scharfen Dolchmesser ein fettes Hüftenstück von seiner Jagdbeute, briet und verzehrte es mit Wohlbehagen, indem er zugleich von Zeit zu Zeit einen Becher feurigen Weins aus einem Schlauch füllte und leerte, der am Sattel befestigt war.

Ein Zetergeschrei störte ihn in seiner löblichen Beschäftigung mit der Leibespflege. Er sah auf und erblickte einen ungeschlachten, ganz nackten und mit stacheligen Borsten bedeckten Mann von riesenhafter Größe, der an seiner Eisenkeule ein fest angebundenes Zwerglein trug. Das Männlein zeterte kläglich und rief, als es den Recken erblickte, dessen Hilfe an. „Hilf mir, tapferer Held!“, jammerte es: „Hilf mir vor dem Unhold, der mich bei lebendigem Leib verspeisen will.“ Dietrich trat sogleich dem wilden Mann in den Weg und bot ihm einen Tausch an. Er solle den Elch für den Zwerg nehmen, sagte er, da er daran einen fetteren Bissen habe, als an dem mageren Grubenmann. „Aus dem Weg, Hundeknecht!“, brüllte der Wilde: „Aus dem Weg, oder ich röste dich selbst an deinem Feuer und verspeise dich samt deiner Eisenrüstung.“ Da entbrannte der Zorn des Helden. Er zückte Nagelring, während der Riese das Wichtlein von seiner Keule wie eine Schneeflocke abstreifte. Die Kämpfer schlugen beide aufeinander, dass es schallte, als ob hundert Holzhauer einen Wald fällten. Hildegrim deckte den Recken gut, aber auch dessen wuchtige Streiche glitten an den hornfesten Borsten des Unholds ab, ohne ihn im Mindesten zu verletzen.

Das Gefecht währte lange Zeit, bis beide Kämpfer ermüdet ihre Waffen senkten. Während des Waffenstillstandes geiferte der Wilde immer fort, wie er dennoch den geharnischten Wicht zu Scherben schlagen und seinem Gebieter Siegnot, dem Herrn des Gebirges, den Schädel des Hundesohnes als Trinkbecher überbringen werde. Da bot ihm der König nochmals Frieden an, weil er ausgezogen sei, nicht mit dem Knecht, sondern mit dem Herrn zu kämpfen. Ein Hohngelächter war die Antwort. „Krötenbein!“, rief er, und die Bäume zitterten, „Eidechsenschwanz! Gegen Siegnot willst du ankämpfen? Der bindet dich an seine Stange, wie ich das Wichtlein, und lässt dich zu Tode zappeln.“ - Der Kampf begann von neuem. Mittlerweile hatte der Zwerg die Riemen, mit welchen er gebunden war, gelöst und stand immer hinter dem Helden, indem er ihm, als ob er des Gegners Schläge errate, die Wendungen angab, durch welche er sie vermeiden konnte. „Triff ihn mit dem Schwertknauf ans Ohr“, raunte er, „gegen die Schneide und Spitze ist er fest.“ Dietrich folgte dem guten Rat. Als des Riesen mächtige Stange bei einem Fehlschlag in die Erde fuhr, unterlief er ihn und stieß ihm hoch aufgerichtet den Knauf in das Gehörorgan. Der Unhold fiel sogleich zappelnd zur Erde, denn der Knauf war tief in seinen Schädel eingedrungen. Ein zweiter und dritter Stoß machte seinem Leben ein Ende.

Die Leiche gewährte einen schrecklichen Anblick, denn sie wurde ganz schwarz und ging sogleich in Verwesung über. „Nun fort!“, rief der Zwerg, „ehe Siegnot kommt, der Herr des Gebirges, sonst sind wir beide verloren.“ - Stolz über seinen Sieg erklärte ihm Dietrich wie zuvor dem Wilden den Zweck seiner Heldenfahrt. „Edler Held“, sagte das Männlein, „du wirst deinem Schicksal nicht entrinnen. Aber falls du durch ein Wunder glücklich bist, dann sind wir armen bedrückten Zwerge mit all unserer Kunst und Habe dir zu eigen. Unser Vater Alberich übergab mir, seinem ältesten Sohn Baldung, die Herrschaft hier über Tausende von kunstverständigen Zwergen. Aber der furchtbare Siegnot hat uns trotz unserer Tarnkappen und Zauberkunst gänzlich unterjocht und zu so schwerem Dienst gezwungen, dass schon viele Hunderte unter der harten Tyrannei umgekommen, andere aber von seinem borstigen Knecht verzehrt worden sind.“ - „Wohlan“, sprach der Berner, „erweise dich dankbar, indem du mir den Weg zu Siegnot zeigst.“ - „Dort siehst du den Berg mit dem Scheitel von Schnee.“, versetzte Baldung: „Kommst du dahin, dann brauchst du nicht lange zu suchen. Denn da lauert der entsetzliche Mann schon lange auf dich und Hildebrand, um Rache zu nehmen für den Tod seiner Verwandten Grim und Hilde. Verleiht dir Gott den Sieg, dann gebiete über alle unsere Schätze: Schmuck oder Rüstung, nichts sei dir versagt.“ Nach diesen Worten schenkte er ihm zum Dank noch einen Edelstein aus dem Schatz, der ihm Kraft geben sollte, im Kampf auszudauern und Hunger und Durst zu ertragen. Dann zog er seine Tarnkappe über die Ohren und war verschwunden.

So will ich euch doch geben

Einen Stein und der ist tugendhaft.

Er dient zu eurer Manneskraft,

Mag euch fristen euer Leben,

Dass euch weder hungert noch dürstet.

(Sigenot, Oskar Schade, 1854)

Dietrich sah den weißglänzenden Berg vor sich, aber der Weg schien ihm sehr weit. So blieb er die Nacht über auf seinem behaglichen Ruheplatz, aß des Morgens noch von seinem Elchbraten und trank den Rest seines Schlauches. Darauf bestieg er sein Pferd und trabte in der bezeichneten Richtung wohlgemut durch den wilden Tann. Gegen Mittag kam er auf eine Lichtung, wo er den Berggipfel nahe vor sich sah. Ein Gletscher zog sich von der Höhe in den Talgrund herab, Gestein und Felsen starrten überall empor, wie der Recke in jener Richtung weitertrabte. Die Tannen, nicht mehr hoch emporstrebend, senkten hier ihre Äste herab und langes Moos hing daran, das die Stämme bis zur Wurzel verhüllte. Ein dichter Nebel stieg auf, der dem Helden Berg und Gletscher verbarg. Plötzlich teilte sich der Nebel, die grauen Massen schoben sich wie ein Vorhang auseinander, und vor dem Berner stand eine Lichterscheinung, ein wundersames Frauenbild in schneeweißem Gewand, das Haupt umschlossen von einem funkelnden, mit Edelsteinen verzierten Goldreif, die Brust geschmückt mit Geschmeide, das wie die Sterne des Himmels leuchtete. Sie erhob warnend den Finger und sagte: „Sporne dein Ross eilends zurück, Berner Held, oder du bist verloren. Der Verderber lauert auf dich.“ Sie glitt unhörbar vorüber, und der Held sah, wie sie nach dem Gletscher schwebte, in welchem sie vor seinen Augen verschwand. „Ist die himmlische Freya zur Erde herabgestiegen?“, rief er überrascht: „Will sie einen sterblichen Menschen beglücken? Aber warum versucht sie, mich von meinem Vorhaben abzubringen? Oder ist es die Elfenkönigin Virginal, von der die Sage geht, dass sie verborgene Schätze hütet?“

Er konnte sich die schöne Erscheinung nicht aus dem Sinn schlagen, bis ihn ein schallendes Jauchzen aufschreckte. Es war ein Krieger von riesenhafter Gestalt, der durch den Tann auf ihn zustürmte. Er war wie ein Recke mit Helm, Brünne und Schild gerüstet, aber statt des Schwertes schwang er nach Riesenart eine mächtige Eisenkeule. „Endlich kommst du, mir dein Haupt für den Mord zu bieten, den du an Grim und Hilde hinterlistig verübtest. Ich habe dich sogleich an deinem geraubten Helm Hildegrim erkannt!“ So rief er dem Berner zu, indem er ihn unverzüglich angriff. Sofort wurden sie handgreiflich, und die schmetternden Streiche der Keule schallten wie Wetterschläge. Der Held deckte sich mit dem Schild und benutzte auch die Bäume zur Deckung. Er führte mit großer Kraft gewaltige Hiebe auf den Gegner, aber dessen Rüstung war fest wie Hildegrim. So erkannte er wohl, dass er den furchtbaren Siegnot zum Gegner hatte.

Eine Schlange, die des Riesen Fuß verletzte, schnellte auf, aber ihr giftiger Biss drang nicht durch die Eisenrüstung, und der Kämpfer zerschlug ihr den Kopf mit dem Knauf der Keule. Diesen Augenblick benutzte Dietrich zu einem verzweifelten Streich mit beiden Händen: Nagelring schwirrte durch die Luft, aber die Klinge traf einen überhängenden Ast und haftete darin. Wie sie der Held mit Macht herauszureißen versuchte, zerbrach der spröde Stahl. Ein Keulenschlag streckte den königlichen Helden zu Boden. Der gute Helm war zwar unverletzt, doch die Wucht des Streiches war so gewaltig, dass der mutige Kämpfer die Besinnung verlor. Sogleich fiel der Riese über ihn her, knebelte ihm Hände und Füße und schleppte ihn fort in seine finstere Behausung. Dort nahm er dem armen Dietrich Helm, Rüstung und Schild ab und warf ihn in eine tiefe Grube hinab, den grausigen Schlangen und Würmern zum Fraß. Dietrich wurde von diesem Fall wenig geschädigt, aber seine Fesseln waren so locker geworden, dass er sie mit geringer Mühe abstreifen konnte. Die Schlangen und Würmer taten ihm nichts zuleide, sondern flohen scheu zurück, und auch sein Mut und seine Stärke wichen ihm nicht in der dumpfigen Höhle. Das kam aber alles von der Kraft des Steins, den ihm der dankbare Zwerg gegeben hatte. Der edle Held war dadurch so gut geschützt und gekräftigt, dass er unverzagt in dem schaurigen Aufenthalt verbleiben und sogar in der Nacht Schlaf finden konnte.

Meister Hildebrand wartete mit Ungeduld acht Tage, wie verabredet war, dann aber war seines Bleibens nicht mehr zu Bern. Frau Ute musste ihm das Streitgewand festschnüren und das Schwert umgürten. Sie brach nicht in Klagen aus, aber manche Träne fiel auf die blanke Rüstung und beim Abschiedskuss auf die Wangen des Gatten. „Bist meine liebe Frau“, sagte er, auf den Hengst steigend: „Komme ich nicht wieder, dann denke, dass ich tat, was ich als ehrlicher Geselle meines königlichen Herrn tun musste.“ Er sprengte fort, und nun weinte sie viel und lange.

Der Waffenmeister ritt getrosten Mutes die ihm bekannten Wege, wie ein Mann und Krieger, der entschlossen ist, seine Pflicht zu tun, und der in diesem Bewusstsein kühn dem Tod ins bleiche Antlitz blickt. Er wusste gut Bescheid, fand den Anger, wo der modernde Elch an der Feuerstätte lag und unfern davon die verweste Leiche des borstigen Knechtes. Das waren deutliche Spuren von seinem Herrn, und er trabte durch den Tannenwald, dem silberglänzenden Berg zu. So gelangte er über die Waldblöße, und da weidete Falke. Er rief den Hengst, und der trabte herbei und sah ihn mit seinen klaren Augen so traurig an, als wolle er ihm Kunde vom Schicksal seines Herrn geben. Weiterhin fand der Recke die Bruchstücke des Schwertes, und er konnte nun nicht mehr am Tod des Königs zweifeln. Ihm blieb nur die Rache, nicht mehr die Rettung übrig. Ein Zwerglein lief über den Weg, blieb aber stehen, als es ihn sah. Es war Baldung. Er winkte dem Meister umzukehren und rief ihm zu, als er nicht darauf achtete: „Zurück, Meister Hildebrand, oder es ergeht dir wie dem guten Dietrich.“ Doch der unverzagte Meister spornte sein Ross vorwärts. „Und wenn es in die Hölle ginge“, sagte er, „so will ich meinen König rächen, oder sterben.“ Sogleich sah er den Riesen heranstürmen, sprang vom Ross und machte sich kampffertig. Er vermied klug und gewandt die Keulenschläge, doch wurde ihm der Schildrand zerschmettert, und er zog sich tiefer in den Tann zurück. Hier gewährten ihm zwar die Bäume einigen Schutz, aber Siegnot, des langen, vergeblichen Kampfes müde, riss Dornhecken, Sträucher und selbst Bäume aus und warf sie auf und um den Helden. Wie derselbe einen Ausweg suchte, traf ihn, wie früher seinen Herrn, ein Keulenschlag, der ihn niederstreckte.

Jauchzend rief Siegnot: „Nun haben wir den anderen Mörder, und Hilde und Grim sind gerächt. Fort, Langbart, in das Wurmverließ!“ Er schnürte dem gefällten Recken Hände und Füße zusammen, ergriff ihn bei seinem Bart, warf ihn über die Schultern und schritt mit seiner Last singend und pfeifend dem hohlen Berg zu, wo er hauste.

Es war ein weiter, hochgewölbter Raum, der dem schrecklichen Siegnot zur Wohnung diente. Mächtige Steinpfeiler stützten die Decke, ein strahlender Karfunkel hing an der Wölbung und verbreitete ein angenehmes Dämmerlicht, und im Hintergrund herrschte tiefes, schauerliches Dunkel. Der Riese warf am Eingang seine Bürde so schonungslos auf den Felsboden, dass der Meister meinte, alle Glieder seien ihm gebrochen. Darauf ging er in eine Seitenhalle, um eiserne Fesseln zu holen. „Ruhe dich aus, armer Knirps“, rief er ihm höhnisch zu, „gleich kommst du in das Wurmverließ, wo du im Schlangenbauch mit deinem Herrn wieder zusammentreffen wirst.“ Er ging, und der Gefangene blieb eine kurze Zeit sich selbst überlassen.

Wenn die Wogen der Not über den Häuptern der vergänglichen Kinder der Erde zusammenschlagen, dann jammert und wehklagt der Schwächling und murrt über das harte, unbeugsame Schicksal und überlässt sich rat- und tatenlos der wilden Strömung, welche ihn dem klaffenden Abgrund zutreibt. Der starke, sich selbst vertrauende Kämpfer dagegen bleibt unter den zermalmenden Schlägen des Verhängnisses ohne feige Klage, ruhig und gefasst, und blickt umher nach einem Rettungsboot, nach einem Trümmerstück, woran er sich klammern und aus dem Umsturz erretten kann. So tat Hildebrand, als er, ein gebundener und verlorener Mann, in der grausigen Felsenhöhle lag. Wie er umherspähte, sah er sein gutes Schwert, das der Riese als Beutestück mitgenommen hatte, in einem entfernten Winkel liegen. Wenn es ihm gelang, die Stricke zu lösen, die ihm ins Fleisch schnitten, dann konnte er noch einmal den Waffengang versuchen. Er lag an einem scharfkantigen Pfeiler, und daran rieb er mit aller Kraft die Fesseln der Hände. Der Versuch gelang, er hatte die Hände frei und löste nun auch die Bande an den Füßen. Schnell ergriff er sein Schwert und verbarg sich kampfbereit hinter dem Pfeiler, weil ihm der Schild fehlte, der auf dem Kampfplatz im Wald zurückgeblieben war.

Siegnot erschien wieder mit schweren Eisenketten und sah sich verwundert nach seinem Gefangenen um. Wie er aber hinter den Pfeiler blickte, führte der Held mit beiden Händen einen Streich auf des Riesen Haupt, dass derselbe zurücktaumelte. Ehe er jedoch einen zweiten Hieb tun konnte, hatte der Gegner wieder seine Keule gefasst, und nun fielen seine Schläge wie früher hageldicht. Der Meister wich ihnen aus von einem Pfeiler zum andern, bis in den dunkeln Hintergrund der Höhle. Der Boden zitterte, und die Felsen hallten von dem Kampfgetöse wider. Da hörte der Held aus der Tiefe seinen Namen rufen. Er erkannte die Stimme des Königs, und der Gedanke „Er lebt!“ gab ihm neue Kraft. Hinter dem letzten Pfeiler hervorspringend, versetzte er dem Gegner von unten herauf einen Stich mit der spitzen Klinge, der durch die Beinrüstung in den Unterleib drang. Mit fürchterlichem Gebrüll verdoppelte Siegnot seine Schläge. Einer derselben streifte des Meisters Helm und schlug ein großes Felsstück aus dem Pfeiler. Indessen war die Keule in eine Spalte gedrungen, und ehe der Unhold sie herausziehen konnte, erhielt er einen zweiten Stich, der ihn zu Boden streckte.

Der Sieg war gewonnen, und Hildebrand hieb dem gefällten Unhold den Kopf ab. Er selbst war aber so erschöpft, dass er in das strömende Blut niedersank. Sein Helm war an der Seite, wo ihn der letzte Keulenschlag gestreift hatte, zerschmettert, sein Kopf schmerzte ihn, und er musste eine kurze Weile ausruhen. Da hörte er wieder Dietrichs Stimme aus der Tiefe: „Hildebrand, lieber Meister!“ Er raffte sich auf, trat an den Rand des Abgrunds und tat dem geliebten Freunde seinen schwererfochtenen Sieg kund. „Hilf mir heraus aus dem Wurmverließ! Sonst werde ich noch zum Futter für die Würmer und Schlangen.“

Es galt jetzt, dem königlichen Helden heraufzuhelfen, aber der Abgrund war sehr tief und weder eine Leiter noch ein Strick vorhanden. Der Meister fand Rat, er zerschnitt mit dem Dolchmesser das Gewand des Riesen und einen Teil des seinigen, knüpfte die Stücke zusammen und ließ sie in die Tiefe hinab. Dieses Gebände reichte bis auf den Grund des Verlieses. Dietrich klammerte sich daran fest, aber wie der Meister ihn eine Strecke heraufgezogen hatte, zerriss der falsche Strick, und Dietrich tat einen schweren Fall. Der Meister durchirrte alle Räume der Felsenkluft, um ein taugliches Mittel zu finden. Verzweifelnd kehrte er in die große Halle zurück. Da stand das Zwerglein Baldung und hielt das gewaltige Haupt des Riesen in den Händen. Er pries laut den herrlichen Sieg des tapferen Helden, den er seinen und seiner Gehilfen Befreier nannte. Er lud ihn ein, ihm in den Berg zu folgen, wo er reichlich Erquickung und große Schätze finden werde. Als er hörte, dass Dietrich noch lebe und im Verließ schmachte, brachte er eine lederne Leiter herbei, die gar kurz erschien, aber sich nach Bedürfnis verlängerte, so dass man daran, wie er sagte, bis in die Hölle hinabsteigen könne. Mittels dieser Leiter kam der König wieder an das Tageslicht. „Hildebrand“, sagte er aufatmend, „du bist nicht mein Geselle, du bist in Wahrheit mein Meister.“ Er küsste ihn, wie ein Sohn seinen Vater, und folgte dann dem freundlichen Zwerg in seine unterirdische Welt, wo die kleinen Leute ihre Befreier mit köstlichen Speisen und Getränken labten, ihnen ihre Schätze und Kunstwerke zur Auswahl öffneten und Hilfe und Beistand in allen Gefahren versprachen. Das edelste Geschenk, das Dietrich annahm, war sein Schwert Nagelring, neu geschmiedet, gehärtet und mit Gold und Edelsteinen verziert, so dass es schöner und fester war als zuvor.

Froh der Rettung und des Sieges kehrten die Helden nach Bern zurück, wo sie mit Jubel empfangen wurden.

Die Hochzeit mit Virginal

Dietrich und Hildebrand zogen einst nordwärts, weit in die wilden Berge im Tiroler Land. Sie wollten Gemsen jagen, aber die Jagd war nicht ergiebig. Der König war wenig achtsam, schleuderte selten den Speer und verfehlte stets das Wild, so dass Hildebrand ihm häufig sein Ungeschick vorwarf. Auf einer Anhöhe im Angesicht der schneegekrönten Berge machten die Recken Halt, um von den mitgeführten Vorräten zu speisen. Der Weinschlauch fehlte nicht. Sie leerten manchen Becher und plauderten dabei von bestandenen Abenteuern. „Höre mich, Meister“, unterbrach der Berner den redseligen Genossen, „ich kann sie nicht vergessen, die Königin Virginal. Sie ging an mir vorüber, als ich gegen Siegnot auszog, und warnte mich. Sie erschien mir wie die himmlische Freya, die, so meinte ich, zu einem Sterblichen herabgestiegen sei, um ihn mit ihrer Huld zu beglücken. Ich will, ich muss ihre Behausung aufsuchen und um ihre Gunst werben, sollte mir auch ein zweiter Siegnot mit allen seinen Brüdern in den Weg treten.“ - „Du würdest von dem zweiten Siegnot und seinen Brüdern übel gebläut“, lachte der Meister, „und leichter könntest du einen Stern am Himmel um seine Gunst anrufen, als die Königin Virginal hinter ihren Gletschern und Eisbergen.“

Wie die Helden noch miteinander plauderten, stand plötzlich ein winziges Männlein, ganz wie ein Recke mit Helm und Brünne (Brustpanzer) gerüstet, vor ihnen. „Wisset, edle Recken“, sagte er, „ich bin Bibung, der unüberwindliche Leibwächter der Königin Virginal, deren Herrschaft alle Zwerge und Riesen in diesen Bergen untertänig waren. Mit meiner Hilfe hat sie den diebischen Elbegast von hier vertrieben, aber der unholde Geselle hat nun den Zauberer Ortgis mit seinen Riesen und Lindwürmern hierher gewiesen, und der zwang sie jüngst durch seine schwarze Kunst zu einem schmählichen Tribut. Sie muss ihm, sooft der volle Mond am Himmel erscheint, eine ihrer schönen Jungfrauen überliefern, die er dann einsperrt, mästet und zum Mittagsbrot verspeist. So ist Jeraspunt, ihr Palast, mit Weinen und Wehklagen erfüllt. Meine Herrin lässt euch nun zu sich entbieten, dass ihr, weil ihr den schrecklichen Siegnot besiegt habt, den Zauber löst, indem ihr den finsteren Zauberer mit seinen Helfern bekämpft. Eilt also nach Jeraspunt der hohen Königin zu Hilfe!“ - „Wo ist Jeraspunt? Wie finden wir den Weg?“, fragte Dietrich begierig. „Ihr wisst es nicht?!“, rief der Zwerg: „Blickt dorthin, auf die Höhen, die von der sinkenden Sonne beleuchtet werden, dort seht ihr den Palast in seiner Herrlichkeit.“

Der beiden Recken Blicke ferne glitten,

Wie jener deutet, zu den Höhen hin,

Wo in der Bergumkettung öder Mitten

Manch' Felsenbild, das erst noch dunkel schien,

Nun, von des Abends Purpurstrom umflossen,

Der dunklen Erde ahnungsvolles Sinnen,

Verlorne Klarheit wieder zu gewinnen,

Dem Menschenauge freudig hat erschlossen.

Die alten Häupter dort, von Jahren weiß,

Sie haben sich geschmückt mit goldnen Kränzen,

Die sonst nur um der Jugend Locken glänzen.

Um des starren Scheitelhaares Silbereis,

Und aus dem Leichentuch, von Schnee gewoben

Um toter Felsen Riesenleib, in Glut

Auflodernd, hat sich eine Welt erhoben,

Genährt von ungeahnter Lebensflut.

Da blitzen Sterne und goldne Früchte ohne Ende,

Dort Purpurblumen, die dem Firmamente

Die Kelche erschließen, Burgen und Paläste,

Geschmückt zum königlichen Hochzeitfeste,

Da sich dem Ozean, dem wunderreichen,

Die Königin des Tages gab zu eigen.

Und oben auf des Berges höchster Schräge

Erbauen stillgeschäftig Geisterhände

Ein Wunderhaus, kristallenhell die Wände;

Wohin sich wenden rings die steilen Stege,

Die Zinnen, Pfeilerreihen, von Blumenreifen

Die Knäufe umgürtet an die Sterne streifen;

Und mitten in Rubinen eingesenkt,

Des Fensters Rose, wo empor sich schwingen

Die Giebel; In Saphir das Tor gesprengt

Und offen weit, dass frei die Blicke dringen

Ins offne Heiligtum der Halle hin;

Da thront sie selbst, die hohe Königin.

Auf Erden ist kein Bild ihr zu vergleichen,

Soweit der Sonne goldne Strahlen reichen.

Die beiden Recken konnten die Blicke nicht von der Wundererscheinung abwenden. Doch allmählich verblasste sie, als die Sonne tiefer sank. Noch glänzten die Giebel und Zinnen rotglühend, dann verloren auch sie den hellen Schein, und die Berge starrten in ihrem Gewand von Schnee wie aufgehäufte Leichen zum Sternenhimmel empor. Hildebrand unterbrach zuerst das Schweigen. „Wahrlich“, rief er, „wenn Frau Ute, meine eheliche Wirtin, nicht wäre, so wollte ich selbst um die Königin Virginal werben gehen. Aber nun will ich dir, lieber Geselle, treulich beistehen, dass du sie als Eheliebste heimführst in das Königshaus zu Bern. - He, Bibung! Wo zum Henker ist der Knirps hingeraten?“ - „Der unüberwindliche Leibwächter hat Sorge vor Ortgis“, sagte Dietrich, „wir aber zerhauen mit unseren Schwertern seine Nebelgeister. Nun vorwärts zum Palast der Königin!“ - „Die Nacht ist Mutter der Hexen!“, versetzte der Meister: „Daher wollen wir hier auf dem weichen Moos ruhen, bis der Morgen aufsteigt. Hole den Schlauch hervor, denn herb ist unser Sorgenbrecher, doch labend, wie wahrhafte Treue.“

Sie schmausten und tranken und schliefen ruhig auf den Moosbetten. Der Morgen war trüb und nebelig. Eisiger Schneesturm schlug den Recken entgegen, und der Weg ging über steile Höhen, so dass sie bald ihre Pferde zurücklassen mussten. Schneefelder und Gletscher breiteten sich vor ihnen aus, donnernde Lawinen, herabrollende Felsentrümmer und Abgründe drohten ihnen auf jedem Schritt mit Verderben. Doch wanderten sie unverzagt weiter, denn vor ihnen leuchtete über dem Nebelmeer fernher der Palast der Königin im Sonnenglanz. Ein tiefes Tal trennte sie noch von jenem Berg, das sie durchschreiten mussten. Sie gelangten herabsteigend an einen Brunnen, wo sie den brennenden Durst löschen und sich ausruhen wollten. Doch ein lauter Hilferuf einer weiblichen Stimme störte ihre Ruhe. Sie gewahrten gleich darauf ein Mägdlein, das laut jammernd daher stürzte und ihre Hilfe vor dem schrecklichen Ortgis anrief. Sie erzählte ihnen, wie sie demselben nach dem Vertrag überliefert worden sei, und wie er sie gleich einem Wild mit Hunden verfolgte. Kaum hatte sie geendigt, stürmten die Rüden des wilden Jägers herbei und griffen die unglückliche Jungfrau an. Zugleich hörte man das „Halloh“ der verfolgenden Jäger. Ehe diese aber nahekamen, waren die Bestien schon erlegt, und nun begann der Kampf mit Ortgis und seinem Gefolge. Wie riesenhaft aber auch Ortgis und die anderen Jäger waren, sie unterlagen doch den Schwertern der Helden, und nur ein Mann entkam durch eilige Flucht, und der war gerade der schlimmste, nämlich Janibas, der Sohn von Ortgis und zauberkundig wie sein Vater.

Gern wären die Helden sogleich nach Jeraspunt, dem Palast der Königin, aufgebrochen, aber der Weg dahin war sehr weit, wie die Jungfrau versicherte, und der Abend dämmerte bereits. Wo sollte man aber ein Nachtlager in der eisumstarrten Einöde finden? Da lag nun vor ihnen im Talgrund eine stolze Burg, und zwar die des erschlagenen Ortgis, wie die Jungfrau gleichfalls angab. Furchtlos, wie die Helden waren, beschlossen sie, mit Güte oder Gewalt darin Herberge zu suchen. Als sie daselbst ankamen und an die Tür klopften, sprangen mehrere bewaffnete riesenhafte Männer heraus, die sie bis an den Brunnen zurückdrängten, aber endlich erschlagen wurden. Hinter ihnen hielt ein Reiter in schwarzer Rüstung, der murmelte beständig in einer fremden Sprache vor sich hin, und daraufhin erschienen, wie aus dem Boden aufsteigend, abermals riesige Männer zu neuem Kampf. Dennoch siegten die Recken. Doch das Murmeln des schwarzen Reiters dauerte fort und lockte grässliche Lindwürmer (Schlangen-Drachen) hervor, mit denen die Helden die lange Nacht hindurch zu streiten hatten. Erst als die freundliche Sonne aufging und die nächtlichen Schrecken verscheuchte, verschwand der Schwarze. Dagegen erblickte man einen ungeheuren alten Lindwurm, der einen gepanzerten Mann im Rachen trug. Das Untier wollte eilends mit seiner Beute vorüberkriechen, aber die Recken schleuderten ihre Speere und griffen es, als diese wirkungslos blieben, mit gezogenen Schwertern an. Der Drache ließ seine Beute fallen und stürzte sich zischend auf den Berner, der ihm zunächst stand. Mit der Tatze riss er ihm den Schild herunter und schlitzte ihm die Rüstung und die Seite auf, während er zugleich den Meister mit dem Schweif umschlang und gleich einem Ball weit fortschleuderte. Dafür bohrte ihm Dietrich das Schwert durch den Rachen in den Schlund und drängte nach, so dass die Klinge hindurch in einen Baum drang und so den Kopf fest anheftete. Wie grimmig auch das Ungeheuer mit Tatzen und Schweif um sich schlug, es konnte nicht loskommen und verendete unter grässlichem Geheul.

Die gerettete Jungfrau, die bisher angstvoll den Kämpfen zugesehen hatte, verband die Wunde des Helden und legte heilsamen Balsam darauf. Indessen richtete Hildebrand den Mann, der aus dem Drachenrachen gefallen war, auf und erkannte in ihm Ruotwin, den Sohn Helfrichs von Tuskan, der ein Bruder seiner Mutter war. Glücklicherweise hatte derselbe außer einigen Quetschungen keinen Schaden genommen und konnte den Helden Beistand leisten, als sie nach der Burg des erschlagenen Ortgis aufbrachen, um dessen Sohn, den Hexenmeister Janibas, zu züchtigen. Es erschien aber noch weitere Hilfe, nämlich der streitbare Helfrich, der mit bewaffnetem Gefolge den Lindwurm verfolgte, um seinen Sohn zu retten oder zu rächen. Die Freude des Wiedersehens war groß, und willig schloss sich der Graf den Helden an.

Dietrich und Hildebrand bestiegen Beutepferde, und das kleine Heer setzte sich in Bewegung. Man fand die Tore der Burg offen, aber im Hof die ganze zahlreiche Wehrmannschaft kampfbereit. Janibas, wie vorher schwarz gerüstet, hielt auf kohlschwarzem Rappen hinter den Reihen. Er murmelte Zaubersprüche, und sogleich stürzten Löwen auf die eindringenden Helden. Sie erlagen den geschleuderten Speeren, die Burgmannschaft den Schwertern, doch der Zauberer selbst entrann den Verfolgern. „Hei“, rief der Berner, „hätte ich Falke unter mir gehabt, der Hexenmeister wäre nicht ohne tüchtige Schrammen davongekommen.“ In der Burg fand man reichliche Speisevorräte und edlen Wein, aber auch noch drei Jungfrauen der Königin, nackt und bloß, die zur Mästung eingesperrt waren und vor Frost zitterten. Sie erhielten Gewänder, denn ihre Kleider und die der früher geschlachteten und verspeisten Jungfrauen gewährten hinreichende Auswahl.

Die Zauberherberge wurde beim Abzug den Flammen übergeben. Die Fahrt ging darauf weiter nach Aron, dem Burgsitz von Helfrich, der die Helden zuvor bewirten wollte, ehe sie den schwierigen Marsch nach dem Palast der Königin unternahmen. Man sah sich um so mehr zur Einkehr bei dem befreundeten Mann genötigt, da Dietrichs Wunde wieder aufbrach und eiterte. Man erreichte ohne weitere Abenteuer die gastliche Herberge. Die Hausfrau kam ihnen entgegen, umarmte den Sohn, um den sie schon viele Tränen vergossen hatte, und bot alles auf, die willkommenen Gäste zu pflegen. Besonders nahm sie sich Dietrichs an, verband seine Wunde und wandte so kräftige Heilmittel an, dass sie nach wenigen Tagen zu vernarben anfing. Als sich der Held wieder kräftig fühlte, trieb er zur Abreise, aber die gute Wirtin hatte immer einen Vorwand, die Gäste im Haus zurückzuhalten, und ihr Eheherr unterstützte sie, hielt bald ein großes Jagen, bald ein Festmahl, und schob den Termin ihrer Abreise immer weiter hinaus. Endlich wurde dieser auf den dritten Tag festgesetzt, und Helfrich versprach, ihr Führer und Geleitsmann nach Jeraspunt, dem Palast der Königin, zu sein.

Als die Recken noch darüber Absprache nahmen, sahen sie einen Zwerg auf windschnellem Ross daher jagen. Er trat auch bald in den Saal, wo sie bei vollem Becher saßen. Er war aber nicht, wie sonst, zierlich gekleidet und gerüstet. Sein Haar hing zerzaust um den Kopf, sein Mantel war zerschlitzt und bestäubt, sein Gesicht totenbleich. „Hilfe, edle Helden!“, rief er, und seine winzige Gestalt zitterte vor Hast oder Schrecken. „Helft der Königin Virginal! Janibas, der Sohn des schrecklichen Ortgis, bedrängt sie mit Hunden und Riesen. Er begehrt alle ihre Jungfrauen zur Jagd und zum Fraß und obendrein den leuchtenden Karfunkel in ihrem Stirnband. Wenn er den erlangt, dann wird seine Zauberkunst unwiderstehlich, und dann ist er Herr des ganzen Gebirges, aller Riesen, Zwerge und Lindwürmer, die sich darin aufhalten, und dann seid ihr auch selbst in seine blutigen Hände ausgeliefert.“

Sogleich erhob sich der Berner Held und erklärte, er werde ganz allein ausziehen, wenn die Recken noch zu warten gedächten. „Du allein?“, schrie das Männlein: „Oh, da bist du schon ein toter Mann. Musste doch selbst ich, der unüberwindliche Leibwächter, den Rücken wenden und entrann kaum den grässlichen Bestien.“ So ernst auch die Stunde und so dringend der Hilferuf war, konnte man sich doch des Lachens nicht erwehren, wenn man den schreckensbleichen Unüberwindlichen ansah. Indessen erhoben sich alle Recken und die Dienstmannen in der Burg, um den Berner in den gefährlichen Kampf zu begleiten. „Die Königin bedroht! Sie, die Segnungen über die Täler verbreitet, die unsere Saaten schützt und in Krankheit Heilung bringt! Wir wollen für sie in den Tod gehen!“ So riefen die Burgleute untereinander, bewaffneten sich und folgten den Recken.

Es war ein schlimmer, bald auch gefährlicher Weg, auf dem die Schar emporsteigen musste. Sie kamen über Schneefelder und Gletscher, wo sich oft Eisschlünde öffneten, die man früher nicht wahrgenommen hatte. Von Zeit zu Zeit, wenn man eine freie Höhe erreichte, sah man den leuchtenden Palast Jeraspunt, dann verschwand er wieder, und es schien den Helden, als rückten sie keine Handbreit näher. „Das schafft Janibas mit seiner Hexenkunst!“, rief der Zwerg: „Denn sein Zauberspiegel hat ihm schon gezeigt, dass wir über ihn kommen.“ Ein giftiger Nebel sank herab, doch erschien hoch darüber das Königshaus, wie von Himmelsglanz erhellt. Jetzt erkannten die Recken, dass sie nähergekommen waren und verdoppelten ihre Anstrengung. Schon hörten sie Kampfgetöse, Geschrei und Geheul, und bald sahen sie den entsetzlichen Kampf selbst.

Die Wächter des Palastes lagen zum Teil zerhauen und zerfleischt am Boden, einige versuchten sich noch zu verteidigen. Riesige Hunde mit klaffenden, blutroten Rachen, Unholde jeder Art sowie Horden von wilden Kriegern bestürmten den Palast. Viele waren schon durch die zertrümmerten Tore eingedrungen und wüteten, tobten und heulten um den Hochsitz der Königin, doch vermochten sie ihr selbst nicht zu nahen, denn ein Zauberkreis, so schien es, hielt die tobende Menge zurück. Unbewegt saß die Herrin, umgeben von ihren zitternden Jungfrauen, inmitten des wilden Aufruhrs. Ein leuchtender Karfunkel zierte das Diadem, das ihr Haupt umschloss, und ein Schleier, von Silberfäden gewoben, umwallte ihre Gestalt. War es der zauberische Reiz der Schönheit, der die Unholde bannte, oder die geheimnisvolle Magie der Liebe, die aus ihren Augen strahlte? Noch hatte weder ein Mensch noch ein Tier gewagt, den Kreis um die Herrin zu überschreiten.