| Home | Bücher | News⭐ | Über uns |

Hugdietrichsage

Deutsche Überarbeitung nach dem Text von Wilhelm Wägner (1878/1882) mit vielen Abbildungen

Ausgabe:

Inhaltsverzeichnis

Nibelungensage und Nibelungenlied

Hugdietrichsage

Hugdietrich und HildburgDietrichsage

Wolfdietrich und seine Dienstmänner

Wolfdietrich und Siegminne

Wolfdietrich und der Messermann

Wolfdietrich und Bramilla

Die Geschichte von Kaiser Ortnit

Wolfdietrich und Liebgart

Wolfdietrichs Weg der Befreiung

Kaiser Dietwart

Hageling- und Gudrunsage

Beowulf-Sage

Quellenverzeichnis

Hugdietrichsage

Hugdietrich und Hildburg

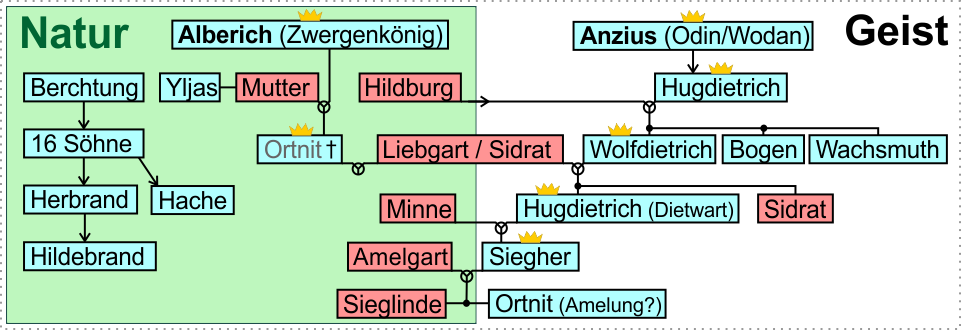

Zu den Zeiten, da der Ahnherr Ortnits im Lombarden-Land waltete, herrschte in Konstantinopel der mächtige Kaiser Anzius über die Länder der Griechen, Bulgaren und vieler anderer Völker. Er empfahl sterbend seinen Sohn Hugdietrich dem getreuen Berchtung, Herzog von Meran, den er selbst erzogen und mit Würden begabt hatte. Der Herzog war bisher schon der Führer des jungen Fürsten gewesen und fuhr nun fort, ihm mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Zunächst handelte es sich darum, ihm eine ebenbürtige, schöne und verständige Gemahlin auszuwählen. Berchtung, der auf seinen Fahrten viele Höfe und Völker kennengelernt hatte, wusste nur eine Jungfrau, die er seinem Zögling und Lehnsherrn vorschlagen konnte, aber diese sei schwer zu erlangen. Sie heiße Hildburg, sagte der Herzog, Tochter des Königs Walgund von Salnecke. Ihr Vater, der sie über alles liebe, wolle sie keinem Freier geben und halte sie daher in einem festen Turm eingeschlossen, zu dem niemand Zutritt habe, als der alte Wächter, er selbst und ihre Mutter.

Der junge Hugdietrich hörte die seltsame Geschichte mit Begierde. Er sann darüber nach, wie er wohl die schöne Jungfrau von Angesicht sehen könne, und erfand eine List, die seinen Meister in Verwunderung setzte, als er ihm dieselbe mitteilte. Er wollte nämlich weibliche Künste, besonders Weben und Sticken, erlernen und dann in Frauentracht an den Hof zu Salnecke gehen. Seine zierliche Gestalt, sein langes goldblondes Haar, sein bartloses, ganz mädchenhaftes Antlitz waren wohl geeignet, den listigen Plan auszuführen. Er berief daher die berühmtesten Meisterinnen in Gold- und Seidenstickereien zu sich und arbeitete heimlich mit ihnen länger als ein Jahr, bis er es ihnen in Kunstfertigkeit gleichtat, ja in vielen Stücken sie übertraf. Mittlerweile suchte er auch in Gang und Haltung edle Frauen nachzuahmen, und wenn er in langem Gewand, das Haupt vom Schleier umwallt, mit einem Gefolge von Frauen durch die Säulenhallen lustwandelte, ahnte niemand unter dieser Hülle den Kaiser oder überhaupt einen Mann. Nach länger als Jahresfrist fuhr er mit einem zahlreichen weiblichen Gefolge, geleitet von Berchtung und einer auserlesenen Schar von Kriegern, nach Salnecke.

Es wurden vor der Königsburg prachtvolle Zelte aufgeschlagen und kunstreiche Stickereien zur Schau ausgelegt. Die Bürger und noch mehr ihre Frauen und Töchter kamen begierig, die kostbaren Stoffe und die kunstreichen Arbeiten zu beschauen. Bald fanden sich auch die Hofleute ein, die manches Stück zu kaufen begehrten. Sie erhielten aber schöne Gewänder und Teppiche als Geschenk, indem man ihnen sagte, dass hier kein Kaufgeschäft betrieben werde. Die kunstreichen Gewebe und Stickereien von glänzenden Seiden-, Gold- und Silberfäden mit eingeflochtenen Perlen und Edelsteinen wurden auch bei Hofe besprochen, und als der König und die Königin davon hörten, ließen sie die vornehme Fremde zu sich einladen. Sie leistete Folge und gab auf Befragen an, sie sei Hildgunde, die Schwester des Kaisers Hugdietrich, und wegen Zerwürfnisses von ihrem Bruder aus dem Land verwiesen. Sie bat den König um Schutz gegen Verfolgung und um eine Freistätte während ihrer Verbannung. Da sie zugleich der Königin eine kostbare Stickerei als Zeichen ihrer Huldigung überreichte, so wurde ihre Bitte huldvoll gewährt und ihr samt ihrem Gefolge Räumlichkeiten im königlichen Schloss überwiesen. Zugleich ersuchte sie die Königin, sie möge auch einige Frauen aus ihrer Umgebung in ihrer Kunst unterrichten. Hildgunde war dazu gern bereit. Sie bezog die angewiesenen Gemächer und entließ, wie verabredet, Berchtung mit seinen Mannen.

Das Gerücht von diesen Ereignissen verbreitete sich im Land und gelangte auch in den Turm zu den Ohren der schönen Hildburg. Diese kam bald, von Neugierde getrieben, mit Erlaubnis ihres Vaters in den Palast, sah die Wunderwerke der Kunst, sprach öfters mit der Künstlerin und wünschte, von ihr Unterricht zu erhalten. Letztere hatte kurz vorher dem König eine prachtvoll gestickte und mit Edelsteinen reichverzierte Mütze überreicht. Daher fand die Bitte der Tochter geneigtes Gehör. König Walgund glaubte, es sei unverfänglich, die fremde fürstliche Künstlerin den einsamen, wohlbewachten Turm beziehen zu lassen, da er sie für eine sehr passende Gesellschafterin seiner geliebten Tochter hielt. Er täuschte sich auch nicht, denn Hildburg fand bald an der vermeintlichen Lehrerin großes Wohlgefallen und schloss mit ihr eine recht herzliche Freundschaft, ohne ihr Geschlecht zu ahnen. Erst nach Wochen wurde die Entdeckung gemacht, und nun wurde die Verbindung der beiden jungen Leute um so inniger. Kein Priester sprach den Segen über ihr Verlöbnis, aber die gegenseitige feurige Liebe, die nur der Tod trennen konnte, heiligte es, und der Mond blickte freundlich wie ein Gottesauge auf sie herab, und die Nachtigall sang aufjauchzend ihr Brautlied, als sie Hand in Hand noch in später Nacht beisammensaßen.

Die Folgen des heimlichen Ehebundes blieben nicht aus. „Wie soll es nun werden?“, fragte Hildburg den teuren Freund: „Mein Vater wird keine Schonung kennen, der Tod ist mir und dir gewiss.“ - „Dann soll er uns beide Arm in Arm ermorden.“, erwiderte Hugdietrich: „Doch ich habe bessere Zuversicht. Schon sind die Wächter und Pförtner des Turmes und auch deine Zofe durch reiche Spenden und noch reichere Verheißungen für den äußersten Fall gewonnen und uns in Treue ergeben. Ich selbst werde in kurzer Frist von Meister Berchtung mit ansehnlichem Gefolge abgeholt, weil, wie man vorgeben wird, mein Bruder in Konstantinopel versöhnt sei. Ich lasse daraufhin durch Boten um deine Hand anhalten, und dein Vater wird, wenn er zugleich unser Geheimnis erfährt, nicht Nein sagen.“

Wie der junge Kaiser gesprochen hatte, so geschah es. Berchtung holte seinen verkleideten Lehnsherrn ab, aber die Werbung konnte nicht sogleich erfolgen, weil ein feindlicher Einfall den Kaiser zwang, statt der Nadel das Schwert zu ergreifen. Er führte es aber mit gleicher Meisterschaft und siegreichem Erfolg. Unterdessen war Hildburg auf dem Turm in größerer Not, als ihr Gatte im Schlachtgetümmel. Sie gebar einen Knaben, ohne dass man es auswärts erfuhr. Denn die drei Personen, die mit ihr den Turm bewohnten, waren treu wie lauteres Gold. Erst nach Monaten ließ die Königin-Mutter der Tochter ihren Besuch anmelden und erschien auch alsbald an der Pforte. Während der Pförtner absichtlich unter den Schlüsseln kramte und endlich aufschloss, hatte der Wächter das Kind wohl verwahrt in den Burggraben hinabgelassen. Es war schon Abend, und die Königin blieb über Nacht bei der Tochter. Als sie am Morgen schied, eilte der treue Diener nach dem Graben, aber er fand das kleine Wesen nicht mehr, so viel er auch suchte, es war spurlos verschwunden. Er kam endlich mit leerer Hand zu seiner Gebieterin zurück und gab vor, er sei mit dem Knaben zu einer Amme gegangen, und die habe ihn sorglich in Pflege genommen.

Um diese Zeit war Meister Berchtung wieder an den Hof zu Salnecke gekommen. Er überbrachte den Dank des Kaisers der Griechen für die gastliche Aufnahme, welche dessen erlauchte Schwester bei dem König gefunden hatte, aber auch mit dem geheimen Auftrag, je nach Möglichkeit im Namen seines Lehnsherrn um die Hand der schönen Hildburg anzuhalten. Er wurde mit großen Ehren empfangen und zu einer fröhlichen Jagd für den folgenden Tag eingeladen. Nach einem kräftigen Frühstück setzte sich der Zug in Bewegung. „Trara! Trara!“ klang das Jagdhorn, die Rüden wurden gelöst, und die Waidleute folgten durch Büsche und Sträucher, über Höhen und durch anmutige Wiesengründe. Der König und Berchtung kamen, nachdem mancher Edelhirsch erlegt war, von der Jagd ab. Sie gelangten unversehens in die Nähe des einsamen Turmes, wo Hildburg in großen Sorgen manche Träne vergoss. Daselbst entdeckten die beiden Jäger die frische Fährte eines starken Wolfes. Sie folgten ihr vorsichtig und entdeckten ganz nahe bei einem Brunnen, im Dickicht versteckt, das Lager einer Wölfin. Hier bot sich ihnen ein seltsames Schauspiel dar.

Mitten in dem Wolfsnest lag oder saß vielmehr ein kleines schönes Kind, um welches mehrere noch blinde junge Wölfe spielten. Es zupfte bald den, bald jenen von seinen wilden Kameraden an den zottigen Ohren und lallte und kicherte dabei. Die alte Wölfin sah, auf den Hinterpfoten kauernd, dem Spiel zu, doch die beiden Jagdgenossen fürchteten, sie könnte jeden Augenblick über das menschliche Wesen herfallen, zumal auch noch der alte Wolf herbeigeschlichen kam. Da verständigten sie sich schnell durch einen Blick und schleuderten ihre Wurfspeere so geschickt, dass beide Raubtiere lautlos niederstürzten. Sie traten nun zu dem Lager, und der König hob den furchtlos lächelnden Knaben auf seinen Arm und liebkoste ihn, wie ein Vater sein Kind. „Ist mir doch“, sagte er, „als sei der Kleine mein eigen Fleisch und Blut. Aber wir müssen auf seine Ernährung bedacht sein. Der Turm meiner Tochter ist nicht weit abgelegen. Da findet sich wohl frische Milch, den Kleinen zu laben, und sie wird auch ihre Freude an ihm haben, denn sie herzt und küsst gern kleine Kinder.“ Berchtung rief noch einen Jäger herzu, und der nahm sich der kleinen Wölfe an, wollte sie gern großziehen und wie Hunde abrichten. Der König selbst trug das Kind sorglich in seinen Armen und schritt mit Berchtung nach dem einsamen Turm. Der betrachtete unterwegs die Wolfsspur und sagte nachdenklich zu seinem Begleiter: „Es will mich fast bedünken, als habe die Wölfin hier irgendwo das Kind geraubt, denn die Fährte geht vom Burggraben aus.“

Die schöne Hildburg war nicht wenig verwundert, als sie von dem Abenteuer hörte und den Knaben vor sich sah, der jetzt durch Schreien sein Verlangen nach Nahrung kundtat. Der Ruf war ihr bekannt, und er glich ihrem eigenen Kind. Sie schaute unter das umhüllende Tuch und erblickte in der Tat das Muttermal, ein rosenrotes Kreuzchen, das er mit auf die Welt gebracht hatte. Nun war kein Zweifel mehr, und sie hatte Mühe, ihr mütterliches Gefühl zu verbergen. Sie erbot sich mit möglichster Ruhe, das Kind in Pflege zu nehmen, und bat nur den Vater, eilends für eine Amme zu sorgen. Das fortwährende Geschrei des Kindes ließ den alten Herrn nicht lange hier rasten. Er nahm Abschied und entfernte sich mit seinem Begleiter. Im Palast erzählte er der Königin die Begebenheit. Diese war begierig, das Wunderkind zu sehen. Sie ließ sogleich eine Amme aussuchen, in deren Begleitung sie sich zum Turm begab. Sie fand die Tochter mit dem Kleinen beschäftigt, der jetzt gesättigt die mütterliche Pflegerin anlächelte. Die Königin nahm das liebliche Kind auf den Schoß, und es lächelte auch ihr entgegen und breitete die Ärmchen aus, als wolle es sie umfassen. „Wüsste ich nur“, sagte die Frau, „wer des Knaben Mutter ist. Sie wird in großem Kummer sein.“ - „Gewiss“, versetzte Hildburg, „aber er ist fürstlicher Abkunft, das zeigt das Leinen, in welches es gehüllt war.“ - „Ich würde mich glücklich preisen“, versicherte die Königin, „könnte ich jemals ein solches Enkelchen in die Arme schließen.“ Bei diesen Worten der geliebten Mutter konnte die Tochter ihr Gefühl nicht mehr zurückhalten. Sie warf sich ihr in die Arme und gestand unter vielen Tränen, was vorgefallen war. Die Königin erschrak und zürnte, aber das Geschehene war nicht zu ändern, und der Vater des Kindes war der mächtige Kaiser der griechischen Reiche und geliebt von ihrer einzigen Tochter. Da musste Rat geschafft werden, und wurde von der klugen Frau geschafft.

Auch König Walgund fühlte sich, wie seine Ehefrau, auf unerklärliche Weise zu dem Kind hingezogen. Er kam fast täglich in den Turm und herzte seinen kleinen Schützling, der fast mit jedem Tag an Kraft und Schönheit zunahm. Da stellte ihm nun oftmals die Königin vor, wie wünschenswert es sei, wenn sie einen fürstlichen Schwiegersohn und ein solches Enkelkind hätten, und wie traurig einst ihr Alter wäre, wenn er selbst kraftlos und den Angriffen der barbarischen Nachbarn preisgegeben sein werde. Dann lenkte sie das Gespräch auf Hugdietrich, der durch neue Siege seinen Ruhm vermehrt hatte. „Wenn ich wüsste…“, sagte Walgund nachdenklich. „Warum blieb denn der edle Herzog Berchtung so lange an unserem Hofe?“, fuhr die Königin fort: „Glaube nur, eine Frau hat in solchen Dingen einen schärferen Blick als der Mann.“ Auf diese Weise bereitete die kluge Frau alles vor, und als darauf Berchtung förmlich und feierlich seinen Antrag vorbrachte, gab der König nach einigem Zögern seine Zustimmung, doch unter der ausdrücklichen Bedingung, dass Hildburg einwillige. „Das hat keine Not!“, rief die Königin erfreut und entdeckte dem Gemahl das ganze Geheimnis. Sie fügte auch noch hinzu, der Turmwächter habe eingestanden, dass er aus Furcht unzeitiger Entdeckung das Kind in den Burggraben hinabgelassen hatte, und dass es die Wölfin dort gefunden und in ihr Lager getragen habe. „Wundersam! Man sollte es nicht glauben…“, murmelte der König. - „Ganz recht“, versicherte Sabene, der listige Ratgeber und Vertraute seines Herrn, als ihm dieser das Geschehene entdeckte: „Hagedisen (Hexen) gehen als Wölfinnen um und schieben ihre Wechselbälge den Menschen unter.“ - „Und lassen sich dann vom Speer durchbohren! Das war der Einfall eines Narren, nicht des weisen Sabene.“, schloss der König die Unterredung.

Der Günstling schwieg bestürzt. Er kam aber um so mehr auf andere Gedanken, als bald nachher Hildburg ihren Turm verließ und im fürstlichen Schmuck und im Glanz der Schönheit zum ersten Mal bei Hofe erschien. Bald stellte sich auch, von Berchtung in Kenntnis gesetzt, Hugdietrich selbst mit kaiserlichem Gefolge ein, denn die Vermählung wurde zu Salnecke gefeiert. Als ihn König Walgund empfing, sagte er nach feierlicher Begrüßung: „Du hast dir, lieber Schwiegersohn, mit Nadel und Stickrahmen eine Frau und mit dem Schwert Völker und Reiche untertänig gemacht.“ - „Dafür bin ich selbst meinem gütigen Schwiegervater untertänig geworden“, versicherte der junge Held verbindlich, „und ich werde an seiner Seite stehen, wenn sich jemand gegen ihn erheben wollte.“ Die Vermählung wurde mit großer Pracht vollzogen. Dann fuhr der glückliche Kaiser heim, mit seiner schönen Gattin und dem Kind, das man zum Andenken an sein erstes Abenteuer Wolfdietrich nannte.

Im Gefolge der Kaiserin befand sich auch Sabene, den ihr der Vater als Ratgeber in das fremde Land mitgegeben hatte. Der Mann hatte viele Länder durchreist und kannte die Sitten und Gewohnheiten der Völker. Er wusste seiner Gebieterin in allen Dingen guten Rat zu geben, sich ihr nützlich und fast notwendig zu machen. Er gewann auch das Vertrauen des tüchtigen Herzogs Berchtung in so hohem Grad, dass ihn derselbe während einer Heerfahrt des Königs sogar zum Reichsverwalter vorschlug, weil er selbst genötigt war, seinen Herrn zu begleiten. Die hohe Stellung, in welche ihn die Fürsprache des Herzogs gerückt hatte, machte den falschen Mann noch kühner, und er begehrte nach der Gunst seiner Gebieterin, deren Schönheit großen Eindruck auf den Lüstling gemacht hatte. Er wagte es sogar, ihr seine unlauteren Wünsche zu entdecken. Als ihn die edle Frau mit scharfen Worten zurückwies, flehte er fußfällig, sie möge ihm verzeihen, da er sie nur auf die Probe stellen wollte. Sie möge ihm nicht den Zorn des Kaisers zuziehen, dessen treuester Diener er sei. Sie versprach es, befahl ihm aber, nicht mehr vor ihr Angesicht zu kommen.

Als Hugdietrich siegreich von seiner Heerfahrt zurückkehrte, kam ihm Sabene zuerst entgegen, stattete ihm Bericht von seiner Reichsverwaltung ab, zeigte ihm vielerlei Anlagen, die er zum Wohl des Volkes hergestellt hatte, und bemerkte ihm auch, wie zufällig, es sei einige Unruhe unter den Leuten, weil sich das Gerücht verbreitet habe, Wolfdietrich, der künftige Thronerbe, sei nicht des Königs Kind, sondern der Sohn eines Teufels oder vielleicht ein Wechselbalg einer Hagedise. Wie früher Walgund, so lachte auch Hugdietrich über das Ammenmärchen und dachte nicht mehr daran, als ihn die Königin mit offenen Armen empfing. Er nahm aber seinen Sohn aus der Aufsicht Sabenes weg und übergab ihn dem treuen Berchtung, dass er ihn mit seinen sechzehn Söhnen zu allen ritterlichen Übungen und Künsten anleite. Die Königin schenkte indessen ihrem Gemahl noch zwei Söhne, Bogen und Wachsmuth, die Berchtung gleichfalls in Beaufsichtigung und Unterweisung erhielt. Der alte Meister wandte indessen alle Sorgfalt seinem Liebling Wolfdietrich zu, und dieser übertraf seine Erwartungen, denn er wuchs ungewöhnlich kräftig heran und nahm es bei den Übungen mit allen seinen Gespielen auf. Er lernte Reiten, Speerwerfen, Schwertschwingen und auch den Messerwurf, eine Kunst der orientalischen Heiden, die Berchtung in jungen Jahren von Kaiser Anzius erlernt hatte. Es gehörte dazu eine große Gewandtheit, um durch Sprünge der mörderischen Waffe des Gegners auszuweichen, selbst aber das Körperglied und die Stelle desselben zu treffen, nach welcher man zielte. Unter solchen Übungen reifte er früh zum kräftigen Jüngling heran, so dass selbst die waffenkundigsten Männer seinem Speerwurf und Schwertstreich nicht zu bestehen vermochten. Indessen kam der vielbeschäftigte Kaiser nur selten nach Lilienporte, der stattlichen Burg zu Meran, und Hildburg wegen der weiten Entfernung noch seltener. Wolfdietrich gewöhnte sich, Berchtung als seinen Vater und dessen Gattin als seine Mutter zu betrachten. Seine Brüder Bogen und Wachsmuth dagegen waren längst wieder nach Konstantinopel zurückgekehrt, wo sich der falsche Sabene ihrer gar freundlich annahm. Ihre Mutter war darüber wenig erfreut, und weil sie irgendeine Tücke ahnte, so entdeckte sie ihrem Gemahl, was der ungetreue Diener ihr zugemutet hatte. Hugdietrichs Zorn entbrannte darüber, und kaum entging Sabene dem Tod, aber er musste eilends Stadt und Land räumen und bei seiner Sippe der Heunen Zuflucht suchen.

Hugdietrich war unter Mühen und Kämpfen früh gealtert. Als er nun in Siechtum sein Ende herannahen fühlte, ordnete er seinen letzten Willen an. Er bestimmte, sein ältester Sohn solle zunächst unter Vormundschaft seiner Mutter und Berchtung Konstantinopel nebst dem größten Teil des Reiches erhalten, die zwei jüngeren Söhne aber einige südliche Reiche. Kaum aber war das Oberhaupt im Tod verblichen und die Gruft über ihm geschlossen, so versammelten sich die Landesherren zur Beratung über die Wohlfahrt des Reiches. Sie verlangten, Sabene solle zurückgerufen werden, weil er drohte, die wilden Heunen ins Reich zu führen. Die verlassene Kaiserin konnte dem Andringen nicht widerstehen, und so eröffnete sie dem Verräter von neuem des Reiches Pforten.

Wolfdietrich und seine Dienstmänner

Sobald Sabene zurückgekehrt war, begann er wieder sein falsches Spiel. Er verbreitete unter dem Volk sein Märchen von Wolfdietrichs Abstammung. Er fügte noch hinzu, die Königin habe mit einem Teufel in heimlicher Verbindung gelebt, der sie auch fortwährend auf dem Turm besuchte und später die Wölfe gehindert habe, sein und Hildburgs Kind zu zerreißen. Das Volk prüfte die Geschichte nicht, sondern glaubte daran und verlangte, dass der Bastard in Meran bleibe. Auch die königlichen Brüder Wachsmuth und Bogen wusste der listige Mann zu gewinnen, dass sie das Gerücht glaubten und ihm die gewünschte Vollmacht erteilten. Er verfuhr nun rücksichtslos nach der Tücke seines Herzens: Er hieß die Königin den Palast verlassen und zu ihrem Bastard nach Meran ziehen. Nur eine Dienstfrau, ein Pferd und ihre Gewänder erlaubte er ihr mitzunehmen. Die reichen Schätze, die sie vom Vater ererbt, die Morgengabe ihres Gemahls, Krone und Kleinodien musste sie zurücklassen. Die königlichen Brüder taten dem Verfahren keinen Einhalt, denn Sabene stellte ihnen vor, wie ihnen nun das ganze väterliche Reich zufalle, und wie sie der Schätze bedürftig seien, um die Herrschaft gegen feindliche Angriffe von Meran her zu verteidigen. Fast wie eine Bettlerin durchzog die edle Frau wüstes Land und raue Gebirge, bis sie nach Lilienporte kam, dem Burgsitz von Herzog Berchtung.

Der alte Meister wollte ihr Anfangs keine Freistätte in seinem Haus gönnen, weil sie gegen seinen Rat den falschen Sabene wieder aufgenommen hatte. Doch überwog das Mitleid mit der unglücklichen Frau. Er führte sie in das Haus und umgab sie mit königlichen Ehren. Bald erschien sie auch im Kreis der Hausgenossen. Da standen um die fürstliche Hausfrau siebzehn kräftige junge Männer und nannten sie alle Mutter. Die Königin erkannte nicht sogleich ihren Sohn, obwohl er der größte und stattlichste unter allen war. Endlich aber sprach ihr Mutterherz, und sie eilte auf den Jüngling zu, ihn zu umarmen. Wolfdietrich wich zurück, denn auch er erkannte die Mutter nicht. Sorgen und Kummer hatten ihr Haar gebleicht, das blühende Rot von ihren Wangen gestreift, ihre Augen waren eingesunken und ihre schöne Gestalt war gebeugt, wie es sonst nur in höherem Alter geschieht. „Jungherr“, sagte der alte Meister, „es ist deine Mutter, die einst bei deiner Geburt vielen Kummer hatte und die jetzt von dir Hilfe fordert gegen den bösen Sabene und deine schlimmen Brüder.“ - „Mutter!“, rief Wolfdietrich, in ihre Arme eilend: „Du sollst Hilfe erhalten. Ich will das mir geraubte Reich wiedergewinnen und dein würdiges Haupt mit der Krone schmücken, die dir gebührt.“

Als der Freudenrausch vorüber war, saßen nach dem festlichen Mahl die Recken beim kreisenden Becher in der Halle versammelt und berieten, was zu tun sei. Der vielerfahrene Herzog riet zum Frieden, weil die Macht der Könige im Kaiserreich allzusehr überlegen sei. Im Land von Meran, meinte er, habe man Überfluss an allem, was zu einem frohen und ruhigen Leben gehöre. Und was er sein eigen nenne, darüber habe auch sein lieber Zögling und Herr zu verfügen. Darauf antwortete Wolfdietrich kühn nach der Dichtung:

„Wer gern liebt sein Gemach,

Der sucht selten fremdes Obdach.

Wer aber im Alter mit Gemach will leben,

Der muss in der Jugend nach dem Hausrat streben.

Du sollst mich dessen nicht irren, dieweil die Faust ich rege,

Ich versuche in meiner Jugend, was ich erwerben möge.

Es müssen auch meine Brüder meine Feinde sein,

Sie lassen mir denn mein Erbe und auch der Mutter mein.“

Und Berchtung antwortete:

„Ich habe nun schon lange geruht, wohl vierzig Jahr;

Jetzt soll ich mit dir haben im Alter Ungemach.

Gott wolle sich erbarmen, dass ich je mit Sabene sprach!

Gegen den will ich dir helfen und die Brüder dein,

Wenn sie das Recht dir weigern, und auch der Herrin mein.“

Der junge, hoffnungsreiche und kriegsfreudige Held ließ sich demnach nicht abraten, und als der Meister ihn daran erinnerte, dass er das Schwert erst mit vierundzwanzig Jahren empfangen könne, meinte er, er nehme es selbst, da er für sein und seiner Mutter gutes Recht fechten müsse. „Nun denn“, sagte der alte Meister, „so will ich dir dazu meine sechzehn Söhne beisteuern, jeden mit tausend auserwählten Recken in blanker Wehr, und mich selbst mit einer gleichen Zahl.“ Im Verlauf der weiteren Beratung wurde beschlossen, die Mannschaft solle sofort einberufen werden, mittlerweile aber solle der Herzog mit Wolfdietrich nach Konstantinopel gehen, um vorerst gütliche Verhandlung zu suchen und, wenn vergeblich, zum Kampf auf offenem Feld zu fordern.

Folgenden Tages in der Früh saßen beide Fürsten auf ihren Hengsten und ritten mit zahlreichem Gefolge nach der Kaiserstadt. Sie gelangten wohlbehalten an und traten alsbald zur Verhandlung mit Sabene und den Königen zusammen. Berchtung wurde ehrenvoll begrüßt, doch der junge Held, sein Begleiter, kaum beachtet. Als dieser sich erbot, sein rechtliches Erbe mit den Brüdern zu teilen, erwiderte Bogen, dem Bastard gehöre nicht eine Scholle von dem Vatererbe, und Sabene setzte hinzu, er solle sich vom Teufel, seinem Erzeuger, ein Reich in der Hölle geben lassen. Wolfdietrich griff nach dem Schwert, doch der alte Meister wehrte ihm und redete zum Frieden. Die Könige und ihr übler Ratgeber suchten ihn für sich zu gewinnen und boten ihm ansehnliche Güter, wenn er die verlorene Sache seines Schützlings aufgäbe. Als er darauf antwortete, die Treue, die er seinem rechtmäßigen Lehnsherrn schulde, sei nicht für Königreiche feil, schalt ihn der heftige Wachsmuth einen alten Ziegenbart, den er bei seinen grauen Haaren aus der Stadt zerren werde, wenn er nicht stracks zum Teufel fahre, der ihn wohl zum Vormund seines Sprösslings bestellt habe. Mühsam den Zorn bezähmend entfernte sich der Herzog mit dem Jungherrn. Sie sprangen auf ihre Rosse und ritten eilends nach Lilienporte, wo sie die aufgebotenen Recken und Knechte schon versammelt fanden.

Das Heer setzte sich schon nach wenigen Tagen in Bewegung. Es war wohlgerüstet zu Ross und zu Fuß und guten Mutes. Neben dem greisen Berchtung sah man den jungen, blühenden Helden Wolfdietrich frisch, freudig und siegesgewiss sein Schlachtross tummeln. Der unverzagte Held ritt auch voraus, als man das feindliche Land erreichte und erspähte die weit überlegene Macht der Könige, die den Kriegern von Meran entgegenrückte. In einem weiten, von Wald umschlossenen Tal wurde haltgemacht. Es war Abend, und die Streiter erquickten sich mit Speise und Trank und pflegten dann der nächtlichen Ruhe.

Der Morgenstern ging auf, und bald entstieg auch die Sonne blutrot dem Nebelmeer, das über Berge und Täler gelagert war. Die Krieger erhoben, stärkten und wappneten sich auf beiden Seiten, und auf beiden Seiten ordneten sich die Scharen um ihre Führer. „Hei, wie die Fahnen und Banner im Wind flattern! Wie die Helme im Morgenschein glänzen, wie die Hörner zum Kampf einladen, zum Siegen oder Sterben!“ So rief Wolfdietrich dem alten Meister zu, der besorgt auf die überlegene feindliche Macht blickte. Der junge Held ging im Vertrauen auf seine Kraft in den Streit wie sonst zum fröhlichen Tanz. Dazu ertönte der Schlachtgesang, von vielen tausend Kriegern gesungen, wie rollender Donner, der mächtig in den Bergen widerhallte, und dann trafen die Heere aufeinander. Wurfspeere flogen hageldicht durch die Luft und hafteten in Schilden, Rüstungen und den Leibern der Männer. Lanzen brachen, Schleudersteine schmetterten auf die Rüstungen, bald blitzten Schwerter und Streitäxte in fürchterlichem Nahgefecht. Im Getümmel des Kampfes war Wolfdietrich allen voran zu sehen. Jetzt erblickte er auf einem Hügel hinter den feindlichen Heeresmassen Sabene und die beiden Brüder. „Siehst du dort?“, rief er dem alten Berchtung zu: „Ich will versuchen, ob sie dem Teufelssohn standhalten.“ Mit diesen Worten spornte er sein edles Ross und stürmte mitten in die feindlichen Heerhaufen. Berchtung, der ihn vergebens zurückzuhalten versuchte, schloss sich ihm mit seinen Söhnen und einigem Gefolge an. Wolfdietrich kämpfte wie der Todesengel, Schrecken und Niederlage verbreitend. Die feindlichen Heerhaufen wichen entsetzt, ganze Scharen wandten sich zur Flucht, Blut und verstümmelte Leichen bezeichneten seinen Weg. Schon näherte er sich dem Hügel, auf welchem seine drei Todfeinde hielten. Schon sah er, wie auch sie eilends den Rückzug suchten. Da griff der alte Meister in die Zügel seines Hengstes und hemmte den Lauf. „Siehst du nicht?“, rief der Alte: „Wir sind umringt! Der schlaue Sabene hat einen Hinterhalt gelegt, und der ist aus den Waldhöhen hervorgebrochen. Nun ist alles verloren.“ - „Wohlan, Meister!“, erwiderte der junge Recke: „So wollen wir mit Ehren sterben.“ Er wandte sich mit seinen tapferen Begleitern rückwärts, sammelte um sich her alle, welche noch zerstreut den übermächtigen Griechen Widerstand leisteten, und führte sie in fester Ordnung ins Gefecht. Es war mörderisch, fast alle Begleiter des Helden wurden erschlagen, nur der Herzog, seine Söhne und einige andere Recken schlugen sich durch die feindliche Umzingelung. Sie wurden aber verfolgt, im fortgesetzten Kampf getrennt und von ganzen Haufen einzeln angegriffen. Sechs von den sechzehn Söhnen Berchtungs fielen unter den Schwertern und Geschossen der Griechen. Ein geschleuderter Stein traf Wolfdietrich auf den Helm, dass er bewusstlos zu Boden stürzte. Indessen gelang es dem alten Meister, sich zu ihm durchzuschlagen und ihn mit Hilfe seiner noch übrigen Söhne der Gefahr zu entreißen. Die trefflichen Pferde trugen das Häuflein glücklich von der Walstatt und aus dem Bereich der Verfolger. Sie jagten fort, die Nacht hindurch, rasteten einige Stunden am Morgen, und erreichten nach mehreren Tagen die starke Burg Lilienporte, wo sich auch noch eine ziemliche Anzahl flüchtiger Krieger sammelte. „Hier wollen wir die tückischen Hunde erwarten.“, sagte der Alte: „Sie sollen sich die Zähne an unseren Steinmauern ausbeißen und mit Hohn wieder abziehen, denn wir haben Wein und Speisevorrat auf vier Jahre.“

Nach kurzer Zeit erschien das feindliche Heer vor der starken Festung. Sabene ließ die Auslieferung des Königssohnes fordern und drohte, wenn man sie verweigere, die Burg mit allem, was darin sei, zu verbrennen. Statt der Antwort tat Wolfdietrich mit einem Teil der Besatzung einen wütenden Ausfall. Er hegte noch immer die frohe Hoffnung auf endlichen Sieg. Wie tapfer er aber kämpfte, wie großen Schaden er unter den Feinden anrichtete, so überwog doch die Menge, er musste zurückweichen und konnte kaum die nachdrängenden Belagerer vor dem Tor zurückschlagen. Seit diesem letzten Fehlschlag verlor er die bisherige jugendliche Freudigkeit. Er wurde düster und schweigsam, denn seine Zuversicht auf den Sieg der gerechten Sache war gewichen. Er hatte den Glauben an eine göttliche Gerechtigkeit verloren. Er war, so meinte er, einer finsteren Macht verfallen, die man Schicksal nennt.

Wolfdietrich und Siegminne

Bereits drei Jahre hatte die Belagerung gedauert, und noch war keine Aussicht auf irgendeine Hilfe von außen. Der Mundvorrat nahm ab, wenn sich aber der Hunger dem Feind als Bundesgenosse zugesellte, so war der Untergang der Burg und der Besatzung unabwendbar. Der alte Meister sann vergeblich auf einen Ausweg. Da trat Wolfdietrich zu ihm und sagte, er wolle in dunkler Nacht das Belagerungsheer durchbrechen, wenn es ihm gelinge, ins Lombarden-Land reiten und Ortnit, den mächtigen Kaiser des Abendlandes, zum Beistand auffordern. Der Alte widersprach und meinte, sie wollten gemeinsam ausharren, man habe noch Vorrat auf ein Jahr, und der Feind sei bereits durch Krankheiten sehr geschwächt und werde sich nicht mehr lange behaupten können. Der junge Held beharrte indessen auf seinem Vorhaben, zu dessen Ausführung er schon die nächste Nacht bestimmt hatte. Um Mitternacht nahm er dann Abschied von seinem Meister und den anderen Recken. „Gott möge dich beschützen, lieber Lehnsherr!“, sagte Berchtung, indem er ihn in die Arme schloss: „Du kommst durch die Wüste Numenei, wo keine Menschen, sondern nur reißende Tiere und spukhafte Wesen hausen. Da geht die Rauh-Else um, die vornehmlich auf junge Recken lauert. Hüte dich vor ihr, denn es ist eine zauberkundige Hagedise. Kommst du aber glücklich zu Kaiser Ortnit, dann vergiss deine elf Dienstmänner nicht, nämlich meine noch übrigen zehn Söhne und mich selbst.“ Der unverzagte Held verhieß, ihrer eingedenk, Hilfe zu schaffen. Er umarmte und küsste jeden der treuen Männer und schied von ihnen.

Nach Verabredung tat die Besatzung einen Ausfall durch das Haupttor, während Wolfdietrich, sein Pferd am Zügel führend, durch ein Hinterpförtchen schlüpfte. Er hatte schon die Mitte des Heerlagers überschritten, als er erkannt wurde. Nun schwang er sich auf seinen Hengst, zog das Schwert und hieb nieder, was ihm den Weg versperrte. Er erreichte glücklich den dunklen Wald, wo die Verfolger von ihm abließen. „Nun ist uns der Edelhirsch entronnen!“, rief Sabene, als er die Nachricht erhielt, „aber das niedere Wild, das wir noch im Garn haben, und besonders der alte Fuchs mit seinen Füchslein soll dafür büßen, und auch die Füchsin, die damals den guten Kaiser mit Zauberei bestrickt hatte.“ Der falsche Mann meinte damit Hildgund, die er so schmählich ihres Reichtums beraubt hatte. Doch die unglückliche Herrin erkrankte von der Stunde an, da ihr kühner Sohn von ihr Abschied genommen hatte, denn ihm gehörte ihre Liebe, und als er sich von ihr losriss, da brach auch ihr Mutterherz, und sie sollte den Liebling nicht wiedersehen.

Wolfdietrich ritt indessen durch die Wildnis des öden, finsteren Waldes. Er hörte in der Entfernung Geheul, wie von Wehrwölfen, doch kam ihm keiner in den Weg. Als der Morgen anbrach, befand er sich an einem breiten Moorwasser. Wie er dem finsteren Grund entlangritt, stiegen allerlei Wundertiere daraus hervor, welche ihm den Weg zu versperren suchten. Er erlegte zwei der derselben mit Wurfspeeren, und da ließen die anderen von ihm ab. Danach irrte er drei Tage in der schauerlichen Wüstenei herum, wo weder für sein Pferd Weide, noch für ihn selbst Speise zu finden war. Er teilte mit dem treuen Tier die mitgenommenen Brotvorräte, doch waren diese endlich erschöpft, und er musste das entkräftete Ross am Zügel führen. Am vierten Abend zwang ihn die Ermüdung, Rast zu halten. Er zündete ein Feuer an, wozu Reisig in Menge vorhanden war. Die Wärme tat ihm wohl, denn ein kalter Nebel war über die ganze Gegend gelagert. Auch eine frisch sprudelnde Quelle gewährte ihm und dem Hengst einige Labung. Auf den Sattel gelagert, dachte er über sein trauriges Schicksal nach. Schon wollte ihn der Schlaf beschleichen, da störte ihn ein Rauschen im dürren Laub. Es kroch heran, schwarz und grauenhaft dem Anblick, richtete sich riesenhaft und entsetzlich auf, redete ihn an, aber nicht mit einer menschlichen Stimme. Wie der Bär im Grimm ein dumpfes Brummen hören lässt, so waren die Laute, die der erschrockene Held vernahm. „Wie wagst du hier zu rasten?“, sprach das Ungetüm: „Ich bin Rauh-Else. Mir ist dieser Boden eigen, wie ich auch noch ein anderes weites Königreich habe. Darum hebe dich weg, oder ich lasse dich in den Moorsumpf versenken.“

Vor Rauh-Elsen hatte Berchtung seinen Zögling gewarnt. Er wäre daher gern dem Befehl nachgekommen, aber er fühlte sich völlig erschöpft. So bat er die bärenhafte Königin nur um einige Nahrung, da er von seinen unbarmherzigen Brüdern aus seinem Erbe vertrieben und bis in die Wüstenei schonungslos verfolgt sei. „So bist du dann Wolfdietrich!“, brummte das Bärenweib: „Das Schicksal hat dich mir zum Ehegemahl bestimmt, und ich will dir in deiner Schwäche Beistand leisten.“ Sie gab ihm hierauf eine saftige Wurzel, und kaum hatte er einen Bissen davon genommen, so fühlte er, wie der alte Mut wiederkehrte, und die Heldenkraft seine Glieder durchströmte. Es war ihm, als könne er allein das feindliche Heer durchbrechen, im Siegesflug niederwerfen und seine elf Dienstmänner befreien. Auf Geheiß der Rauh-Else reichte er auch dem Hengst die Wurzel. Er schnupperte daran herum, biss ab, und sogleich begann er zu wiehern, zu scharren und zu stampfen, wie sonst, wenn sein Herr ihn bestieg, um in die Schlacht zu sprengen. - „Sprich, willst du mich minnen und lieben?“, fragte das Bärenweib und näherte sich ihm, um ihn mit ihren Tatzen zu umschlingen. „Zurück!“, rief er, nach dem Schwert greifend: „Teufelsmutter, suche deinen Ehegenossen in der Hölle, aus der du hervorgestiegen bist!“ - „Habe ich dich nicht gelabt und gekräftigt?“, sagte Rauh-Else: „Ist das des Teufels Werk? Ich habe lange auf dich gewartet, um durch deine Liebe vom bösen Zauber zu genesen. Versage nicht dein Ja, das mir Erlösung bringt!“ - Es schien dem Recken, als ob die Stimme weich und menschlich geworden wäre. „Ja, ja“, sagte er, „wenn nur die raue Haut nicht wäre!“ Er hatte das Ja-Wort kaum gesprochen, da sank das schwarze, haarige Fließ langsam herab, und ein Menschenhaupt, ein schneeweißer Hals und ein blendender Nacken enthüllte sich, und aus der Bärenhülle stieg eine wunderschöne Jungfrau hervor. Die Stirn der Holdseligen umgab ein schimmerndes Diadem, ihre Glieder umfloss ein meergrünes Seidengewand, ein Gürtel von Goldfäden und Edelsteinen umschlang ihre schlanke Hüfte. Sie wiederholte mit wohltönender Stimme: „Sprich, junger Held, willst du mich lieben?“ Statt der Antwort schloss er sie in die Arme und feierte mit einem Kuss die Verlobung. „Wisse denn, teurer Freund“, sagte sie, „Rauh-Else war ich hier in der Wüste, solange der Zauberbann währte. Siegminne, Königin in Alt-Troja, war ich einst und bin ich nun wieder, da dein Ja den Zauber gelöst hat. Nun aber fort nach Alt-Troja, denn dort ist mein Königreich, und dort bist du König.“

Die beiden glücklichen Menschen schritten, gefolgt vom Pferd des Helden, durch die Wildnis. Der eisige Nebel war vergangen und ein geebneter Weg lag vor ihnen. Der freundliche Mond leuchtete durch die verschlungenen Zweige und erhellte ihren Pfad. Sie hörten das Brausen der Meeresbrandung und standen bald an einer weiten Bucht, wo ein wundersames Schiff vor Anker lag. Vorn war statt des Schnabels ein spitzer, riesiger Fischkopf, hinten als Steuerrad ein Meermann, dessen ausgestreckte Hand die Ruderpinne bildete, während der lange Fischschwanz zum Lenken diente. Statt der Segel führte das Fahrzeug Greifenflügel, die auch gegen Wind und Wellen die Fahrt beförderten. Auch der Meermann war so kunstreich aus Fichtenholz vom Libanon gefertigt, dass er ohne Zutun der Reisenden dahin steuerte, wohin ihr Herz gelüstete. Auf dem Schiff waren noch andere Kostbarkeiten: eine Tarnkappe, ein goldener Ring mit einem Siegstein, ein Hemd von Palmatseide und ähnliche Dinge. Das Hemd schien nur für ein kleines Kind gemacht, aber als es Siegminne dem Freund umhing, wuchs es zusehends und passte ihm vollkommen. „Bewahre es sorgfältig“, sagte sie, „trage es in jeder Gefahr, denn es schützt gegen Stahl und Stein, gegen Feuer und Drachenzahn.“

Die Reisenden fuhren mit Hilfe der Greifenflügel windschnell durch das Westmeer, das Inselmeer und landeten nach kurzer Zeit in Alt-Troja. Da empfingen die Hofleute, Bürger und Bauern ihre geliebte Königin, die ein böser Zauber ihnen geraubt hatte. Nicht minder freudig begrüßten sie den stattlichen Recken, den sie zu ihrem Gemahl erwählt hatte. Die Hochzeit wurde mit großen Festlichkeiten gefeiert, und Wolfdietrich schwamm in einem Meer von Wonne. Eine Lustbarkeit folgte der andern. An der Seite seiner schönen Gattin schwand ihm die Erinnerung an die unglücklichen Kämpfe, an die Leiden der Belagerung und selbst an seine elf Dienstmänner. Nur zuweilen, wenn er allein war, kam ihm wie im Traum das Gedächtnis zurück, und er machte sich Vorwürfe, dass er im Wonnerausch heilige Pflichten versäume. Aber wenn dann Siegminne wieder seine Hand fasste und ihn zur Tafel oder zu Spiel und Tanz führte, wenn er ihr in das strahlende Angesicht blickte, da entschwand ihm wieder die Erinnerung an seine Pflicht und den Ernst des Lebens, der zu Taten mahnte.

Einstmals rief das Horn zum fröhlichen Jagen. Jäger und Jägerinnen bestiegen die schnellen Rosse, die Jagdhunde bellten und trieben das scheue Wild auf, Hirsche, Rehe und Wildschweine wurden erlegt. Des Königs Speer verfehlte selten sein Ziel, und auch die Königin schwang mit Geschick den leichten Wurfspieß. Zur Mittagszeit war Rast unter aufgeschlagenen Zelten in einem Palmenhain. Man speiste, man leerte die Becher feurigen Weines, man plauderte, scherzte und lauschte den Weisen der Sänger und ihrem Saitenspiel. Während der heiteren Lust trabte aus dem nahen Dickicht ein wundersamer Hirsch mit goldglänzendem Geweih hervor. Er schien gar nicht scheu, besah sich die Gesellschaft und wandte sich dann wieder nach dem Wald. „Wohlauf, ihr Jagdleute!“, rief Siegminne: „Wer das Wild erlegt und mir das goldene Geweih bringt, der soll hoch in Ehren sein und einen Ring von meinem Finger zur Belohnung erhalten.“ Sogleich sprangen viele Jäger auf ihre Rosse, allen voraus aber jagte Wolfdietrich, fast den losgebundenen Hunden gleich. Immer weiter ging die wilde Jagd. Oft hatte der Held den Hirsch nah vor Augen, aber dann entschwand er ihm wieder, und endlich verloren die Jagdhunde jede Fährte. Wolfdietrich kehrte missmutig nach den Zelten um, aber da fand er Jammer und Not, denn der furchtbare und zauberkräftige Riese Drusian war in Abwesenheit des Königs und der streitbaren Jäger mit vielen bewaffneten Zwergen gekommen und hatte die Königin geraubt. Niemand wusste, wohin er sie entführt hatte.

Da stand nun der unglückliche Mann wieder so arm und elend wie damals, als er in der Wüste von Hunger und Kummer fast aufgerieben war. Er hatte keinen anderen Gedanken, als den an Siegminne. Er wollte sie durch die ganze Welt suchen und, wenn er sie nicht finde, sterben. Er vertauschte den königlichen Schmuck mit einem Pilgerkleid und verbarg sein Schwert in einem hohlen Stab, der ihm zur Stütze diente. So durchwanderte er weite Länder und forschte überall nach der Burg des Riesen Drusian. Endlich erfuhr er von einem Zwerglein, dass der Mann, den er suche, weit über dem Meer im Hochgebirge wohne und dass ihm viele Zwerge dienstbar seien. Er befragte sich genau nach dem Weg und pilgerte nun weiter, bis er ans Meer kam. Mitleidige Kauffahrer nahmen ihn mit und setzten ihn jenseits ans Land. Nun wanderte er fort auf dem bezeichneten Weg und wurde endlich im Gebirge der Burg ansichtig. Er setzte sich müde an einem Brunnen nieder und warf sehnsuchtsvolle Blicke nach dem gewaltigen Bau, der, wie er glaubte und hoffte, seine geliebte Frau umschloss. Ein Fenster wurde geöffnet, aber bald wieder geschlossen. War sie es vielleicht? Hatte sie ihn erkannt? Er hoffte und zweifelte. Vor Ermüdung schlief er ein, träumte von ihr, und war im Traum glücklich.

„Heda, Pilgrim! Hast genug geschnarcht! Sollst mit mir in mein Gehöft kommen und Fütterung kriegen. Mein Weib will dich sehen.“ So ließ sich eine raue Stimme hören, und zugleich erhielt der Pilger einen Stoß, der wohl einen Siebenschläfer aus der Ruhe aufgestört hätte. Wolfdietrich war sogleich auf den Beinen und folgte dem ungeschlachten Mann, der ihn so unsanft aufgeweckt hatte und der nun mit mächtigen Schritten vor ihm herging. Er wusste nun, dass er am Ziel seiner Wallfahrt war, und trat freudig in die weite Halle. Dort saß Siegminne mit verweinten Augen auf dem Hochsitz und starrte nach ihm hin, und ein leises Zucken verriet ihm, dass sie ihn erkannt habe. Er musste seine ganze Kraft zusammennehmen, um sich nicht zu verraten.

„He, Frau!“, schnarrte Drusian: „Da ist nun der Kuttenmann, den du gewünscht hast, damit er dich mit seinem Herrgott tröste. Und noch immer das Gewinsel! Freilich, er ist stumm wie eine Eidechse. Da, Hungerwurm!“, wandte er sich an den Pilger: „Setze dich an die Feuerseite und stärke deine ausgezehrten Glieder an unserer leckeren Kost.“ Der Pilger leistete Folge, und wie weh es ihm auch ums Herz war, der Hunger nötigte ihn zuzugreifen. Zwerge trugen die Speisen auf und schenkten den lieblichen Wein ein. Das Gespräch war eben nicht ergötzlich. Der Riese fragte den Gast, woher er komme, wohin er gehe und welches sein Gewerbe sei, und erhielt kurzen Bescheid, der freilich von der Wahrheit weit entfernt war. Gegen Abend fasste der Riese die edle Frau an der Hand und zog sie gewaltsam vom Hochsitz, indem er sagte: „Du siehst, der Teufelssohn, der dich aus dem Bärenfell erlöst hat, holt dich nicht zum zweiten Mal aus meiner Gewalt. Er fürchtet einen zerklopften Schädel. Nun ist die Jahresfrist um, die du selbst begehrt hast. Also fort in die Kammer!“ Er wollte Siegminne mit sich fortführen, aber schon hatte der Pilger die Kutte zurückgeschlagen und das dem Stab entzogene Schwert in der Hand. Mit dem Ausruf „Zurück, Unhold! Das ist meine Frau!“ stürzte er auf den Riesen zu. Dieser tat einen mächtigen Sprung rückwärts, während sich mehrere Zwerge zwischen ihn und seinen Gegner warfen. „Heda, holla, Teufel!“, rief er: „Bist du der tolle Wolfdietrich, so muss ehrliches Spiel gespielt werden. Du sollst Rüstung haben und mit mir um die Frau kämpfen, wenn du den Mut dazu hast.“

Der Zweikampf wurde angenommen, und dienstbare Zwerge brachten dem Helden drei Rüstungen zur Auswahl, eine von Gold, eine andere von Silber glänzend und eine dritte, schwer von Eisen, aber alt und rostig. Er wählte die letztere, aber nicht das gebotene Schwert, sondern sein eigenes. Auch Drusian kleidete sich in feste Stahlringe und nahm seinen schweren Streithammer zur Hand. Der Kampf begann. Wolfdietrich wich geschickt den gewichtigen Hammerschlägen seines Gegners aus, endlich aber traf ein Streich seinen Schild, dass die Trümmer wie Scherben zerstoben. Der Held schien verloren, aber einem Schlag ausweichend, fasste er sein Schwert mit beiden Händen und traf den Riesen zwischen Hals und Achsel so gewaltig, dass die scharfe Klinge bis in die Brusthöhle schnitt. Kaum war der Unhold gefallen, so stürmten seine Zwerge mit Dolchmessern und zweizinkigen Spießen auf den Sieger ein, um ihren Herrn zu rächen. Die spitzen Waffen drangen in die Ringe der Rüstung, aber das palmatseidene Hemd schützte den einsamen Kämpfer gegen Verwundung, während sein Schwert so viele der winzigen Männer zu Boden streckte, dass die übrigen eilends das Feld räumten. Im blutgetränkten Saal, an der Leiche des räuberischen Riesen, reichten sich die wiedervereinten Gatten die Hände und schlossen aufs Neue den Bund der Liebe bis in den Tod. „Nun fort aus diesem Haus des Fluches!“, rief der Held: „Man kann nicht wissen, ob das Zwergenvolk nicht auf neue Tücke sinnt.“ Sie eilten in den Hof, wo alles öde und erstorben war. Sie fanden jedoch in einem Stall zwei gesattelte Pferde, bestiegen sie und ritten durch das offene Tor ins Freie.

Nach einer beschwerlichen Reise erreichten sie wohlbehalten Alt-Troja. Im ganzen Reich wurde die Heimkehr der Königin und ihres tapferen Gemahls jubelnd gefeiert. Vornehmlich waren die Bürger der Hauptstadt freudetrunken, denn Siegminne übte als Herrscherin Recht und Gerechtigkeit und suchte des Landes Wohlfahrt mit mütterlicher Sorgfalt zu befördern. Sie war aber nach ihrer Heimkehr wie eine Rose, die der eisige Nordwind angeweht hatte, ihre Wangen wurden bleich, die Fülle und Frische ihrer Gestalt verschwanden sichtbar mit jedem Tag. Sie erfreute sich nicht mehr an Spiel und Tanz, noch zog sie hinaus zum fröhlichen Jagen. Ihre Lebhaftigkeit, ihr Scherzen und Kosen waren vergangen, und doch war sie reizend und dabei sanfter, hingebungsvoller als zuvor. Einst saß sie in traulicher Stunde Hand in Hand mit dem Helden zusammen, da sagte sie: „Wenn ich sterbe, dann ziehe wieder in dein Vaterland. Denn hier wirst du ohne mich als eingedrungener Fremdling betrachtet, und es könnte Krieg entstehen, der das Land verwüstet.“ Er hatte nur das Wort „sterben“ gehört, und das schnitt ihm in die Seele, dass er keinen anderen Gedanken fassen konnte. Dennoch bezwang er den Schmerz, wischte eine hervorquellende Träne weg und suchte die Geliebte aufzuheitern. Er verdoppelte seine Sorge, alle Pflege wurde angewendet, aber vergeblich: Der Tod hatte die Königin zur Beute erkoren. Es ist recht traurig, wenn man ein geliebtes Wesen siechen und dem Grab entgegenwanken sieht. Niemals fühlt der Mensch mehr seine Ohnmacht, als dem unerbittlichen Schicksal gegenüber. Wolfdietrich hatte im mörderischen Kampf dem furchtbaren Riesen die Gattin abgerungen, aber gegen den Tod war seine Heldenkraft nicht ausreichend. Sie starb in seinen Armen, und bald umschloss das Grab die früh verblühte Rose.

Der trauernde Held ging oft an die Stätte des Todes, weinte manche Träne, der Geliebten gedenkend, und sang:

„Schöner als Marmor, beredter als tönendes Wort,

Zieret die Träne den stillen, den einsamen Ort.

Schlinge die Perle dir in das Haar,

Wallst du, Erstandne, in der Unsterblichen Schar.“

Einstmals saß der gebeugte Held an der Grabstätte, die jetzt ein prächtiges Denkmal zierte. Er gedachte der Zeit, da aus Rauh-Else Siegminne entstanden war. Da fielen ihm auch der Entschlafenen Worte ein: „Wenn ich sterbe, dann ziehe wieder in dein Vaterland.“ Und seine Mutter und seine elf Dienstmänner kamen ihm in den Sinn. Sein Vorhaben, die Hilfe des mächtigen Kaisers Ortnit anzurufen, alle bisher versäumten Pflichten traten ihm vor die Seele, wie ernste Mahnboten zu neuer Tätigkeit. „Ich werde dich niemals vergessen, teure Frau“, sagte er für sich, „aber ich wäre deiner nicht würdig, wollte ich nicht aufbrechen, um jene zu erlösen, die mir Treue bis in den Tod bewiesen haben.“

Er tat nach seinen Worten, gürtete die Rüstung um, nahm sein gutes Schwert und bestieg sein edles Ross, das ihn mit munterem Wiehern begrüßte.

Wolfdietrich und der Messermann

Er trabte durch volkreiche Länder, wo er überall für reichliche Zahlung gute Herberge fand. Anders war es im Land der wilden Heiden, wo er oft mit Mangel, noch öfter mit Räubern zu kämpfen hatte. Nach einer mühevollen Tagesfahrt sah er abends eine Burg mit glänzenden Zinnen vor sich. Er fragte einen Wanderer nach dem Besitzer derselben, und der sagte sich bekreuzigend: „Lieber Herr, wenn ihr ein Christ seid, so reitet eilends vorüber, denn da haust der Heidenkönig Beligan, mit seiner zauberkundigen Tochter Marpilia, und der schlägt jedem Christen den Kopf ab und pflanzt ihn auf die Zinnen des Schlosses. Seht nur hin, wie oben auf den goldenen Knäufen die gebleichten Schädel grinsen. Ein Knauf ist noch frei. Hütet Euch, dass nicht Euer Haupt darauf gesteckt wird!“ Der Held versicherte, er trage einen festen Helm und stählerne Rüstung im Nacken, da müsse der Mann scharfe Messer haben, um durchzuschneiden. „Herr“, versetzte der Wanderer, „er versteht sich aufs Messerwerfen, und wenn dem stärksten Recken die Klinge im Herzen steckt, dann hilft keine Rüstung mehr.“

Der Mann ging seines Weges, und Wolfdietrich wollte gleichfalls vorüberreiten, da kam ihm aber der Burgherr mit Gefolge entgegen und lud ihn so freundlich ein, Nachtquartier bei ihm zu nehmen, dass der unverzagte Held nicht umhinkonnte, dem Gastgebot Folge zu leisten. Am Portal des Schlosses stand seine Tochter, eine schöne Jungfrau im reichsten Schmuck, und empfing den Gast mit zierlicher Rede. Sie führte ihn in die prächtige Halle, die auf beiden Seiten offen war und die Aussicht in schöne Gärten gewährte. Ein kühlender Luftzug, der hierdurch entstand, brachte immer den lieblichen Blumenduft aus den Gärten in den Saal. Mitten in der oben durchbrochenen Halle stand eine vielzweigige Linde, in der sich goldene Vögel schaukelten. Es war ein wundersames Kunstwerk, denn wenn der Wind stärker wehte, dann sangen die Vögel die schönsten Weisen. Der Held musste sich gestehen, dass kein König auf Erden so herrlich wohnte als dieses heidnische Oberhaupt. Unter der Linde standen eine reichbesetzte Tafel und ein Hochsitz für drei Personen. Die schöne Jungfrau ließ den Gast neben sich platznehmen, ihr Vater setzte sich auf die andere Seite. Da speisten und tranken nun die drei, und es kam auch die Rede auf die Herkunft des Gastes und den Zweck seiner Reise. Der Recke berichtete, er sei ein Graf aus dem Abendland, habe seine Frau verloren und wallfahre zum Heiligen Grab, um seine Sünden abzubüßen. „Also ein Christ!“, sagte der Gastgeber mit einem hämischen Lächeln: „Je nun, da kann schon hier die Buße geschehen. Wir haben gerade noch eine hauptlose Zinne.“

Der Gast begriff den Sinn der Worte, aber stellte sich ganz unbefangen und leerte den Becher aufs Wohl des Gastgebers und seiner Tochter. Als die Schlafenszeit kam, nahm Beligan seinen Gast beiseite und sagte zu ihm, er habe Gnade gefunden in den Augen seiner Tochter Marpilia. Er wolle sie ihm zur Ehe geben samt Burg und Reich, sie sei schön und eine reine Jungfrau, und er werde glücklich mit ihr leben, aber er müsse an Machmet (den Propheten Mohammed) glauben. Der Gast bat sich Bedenkzeit aus, weil er erst zu Hause vieles ordnen müsse, bevor er zur zweiten Ehe schreite. Dagegen versetzte der Heide mit seinem früheren hämischen Lächeln, er solle nur zur Ruhe gehen, da werde er eine lange Bedenkzeit haben. Zum Schluss bot er ihm noch einen vollen Becher, warf aber unbemerkt ein graues Pulver hinein. „Trinke, Freund!“, sagte er: „Da wirst du gut und lange schlafen.“ Der Held war schon im Begriff, danach zu greifen, da riss Marpilia, die wieder eingetreten war, dem Vater den Becher aus der Hand und goss das Getränk mit den Worten aus: „Nicht so, Vater, ich werde heute Nacht den Fremdling eines Besseren belehren.“ Sie nahm daraufhin den Gast freundlich am Arm und führte ihn in ein trauliches Schlafgemach, das von einer kristallenen Ampel beleuchtet war. Die Vögel in der Halle sangen Minnelieder, und die schöne Jungfrau blickte den Helden liebeverlangend an. „Edler Gast“, sagte sie, „ich habe dich einer großen Gefahr entrissen, denn mein Vater wollte dir einen betäubenden Schlaftrunk reichen, um dir dann in der Nacht mit einem scharfen Schwert den Kopf abzuschlagen, wie er schon vielen Christen getan hat. Nun biete ich dir die Hand und das väterliche Reich an, wenn du auch nur zum Schein unseren Glauben annimmst.“

Zeit und der Ort waren wohl verführerisch, aber Wolfdietrich dachte an Siegminne, und alle Frauen der Welt hätten ihm ihre Reize und Königskronen bieten können, er würde sie ausgeschlagen haben. Er verteidigte im Gegenteil seinen Glauben und versuchte, Marpilia um ihres Seelenheils willen zu bekehren. Unter solchen Gesprächen verging die Nacht.

Des Morgens kam Beligan, den Gast zum Frühstück abzuholen. Er sah die Tochter fragend an. Sie verstand ihn und sagte, er wolle nicht. „Wohlan, werter Gast“, versetzte der Heide, „so wirst du doch einen Imbiss nicht verschmähen und sodann ein Spielchen mit Messern mit mir versuchen, wie es bei uns Sitte ist. Wir stellen uns ohne andere Rüstung als einen kleinen Rundschild (Buckler) jeder auf einen Schemel und werfen uns je drei Messer zu. Ich, als der Ältere, habe die ersten drei Würfe, und dann stehe ich dir.“ Der Recke nickte bejahend, und dachte an seine elf Dienstmänner, an Meister Berchtung, der ihn einst in dieser Kunst wohl unterwiesen hatte. Er verließ sich auf seine Übung und jugendliche Gewandtheit. Sobald der Imbiss eingenommen war, ging man in den Hof, wo die Dienstmänner des Königs einen weiten Kreis schlossen. Der Held legte Rüstung und Schwert ab, empfing drei spitze, haarscharfe Dolchmesser, und der Heide stand ihm in gleicher Verfassung gegenüber. Letzterer schleuderte das erste Messer nach einem Fuß des Gegners, aber dieser vermied die Waffe durch einen geschickten Sprung. „Beim Bart des Propheten!“, rief der Heide: „Wer lehrte dich diesen Sprung? Bist du Wolfdietrich, von dem mir Unglück prophezeit wurde?“ Der Gast verneinte und stand wieder gleich einer Mauer. Der zweite Wurf schnitt ihm vom Scheitel ein Stück Haut und Haar ab, der dritte wurde vom Schild aufgefangen. Jetzt war die Reihe an dem Helden. Sein erstes Messer heftete des Gegners linken Fuß an den Schemel, das zweite streifte dessen Seite, das dritte warf er ihm mit dem Ruf „Ich bin Wolfdietrich!“ ins Herz. Der Heidenkönig lag am Boden, aber seine Dienstmänner drangen mit wütendem Geschrei auf den Helden ein.

Die drei Vordersten erlegte er mit den aufgerafften Messern, und als die anderen scheu zurückwichen, gewann er Zeit, Schwert und Schild zu ergreifen. Nun blitzte der Helmspalter in seiner starken Hand, fällte bald da, bald dort einen der anstürmenden Männer und trieb endlich die ganze Meute durch das offene Tor aus der Burg. Darauf legte er seine Rüstung an, zog sein Pferd aus dem Stall und wollte die Reise fortsetzen. Aber da wogte plötzlich ein breiter See um die Burg, und ein Sturmwind trieb die brausenden Wellen empor, dass kein Ausweg sichtbar war. Da erblickte er am Ufer des Gewässers, wie Marpilia mit einem Stab Kreise bald in der Luft, bald auf dem Boden beschrieb und geheimnisvolle Worte murmelte. Er ergriff und schwang sie vor sich auf sein Ross. „Muss ich ertrinken“, rief er, „dann soll mir die Hexe vorangehen.“ Mit diesen Worten spornte er sein Pferd in die wilden Fluten, die sich weiter und weiter gleich einem Meer ausdehnten. Er schien verloren, aber in der höchsten Not warf er das zauberische Weib vom Pferd herab, und sogleich fingen auch die Wasser an abzunehmen, der Sturm hörte auf, und er sah sich bald auf trocknem, festem Boden.

Auch Marpilia war nicht untergegangen. Im Glanz ihrer Schönheit stand sie vor ihm auf einer Höhe und breitete die Arme aus, als wolle sie ihn umfangen. Aber er drohte ihr mit gezücktem Schwert. Alsbald verwandelte sie sich in eine Elster, flog auf einen hohen Felsen und versuchte, ihn durch neuen Zauber zu umstricken. Bald sah er sich auf einer gläsernen Brücke, die unter ihm brach, bald befand er sich in einem brennenden Wald, bald von jähen Felsen eingeschlossen, bald wurde er von höllischen Hunden angefallen, während plötzlich das Tageslicht verschwand und nur die Augen der Ungeheuer wie Feuerbrände leuchteten. Er war bis zum Tode erschöpft und rief: „Hilf mir, dreieiniger Gott, ich verderbe!“ Als er diese Worte gesprochen hatte, verschwand die Hexe. Die Sonne leuchtete wieder über Berg und Tal und zeigte ihm den wohlgebahnten Weg, den er wandern musste, um das Lombarden-Land zu erreichen und Hilfe für seine Dienstmänner zu finden.

Wolfdietrich und Bramilla

Auf diesem Weg kam Wolfdietrich wieder an das Meeresufer und fand eine Hafenstadt, wo er auf ein Schiff in die Heimat wartete. Bald wurde seine Hoffnung erfüllt, und der Schnellsegler „Konstantin“ ging vor Anker. Nachdem die Reisenden, wie auch die Händler mit ihren Waren, an Land gegangen waren und das Schiff nach einigen Tagen zurückkehren wollte, ging auch Wolfdietrich an Bord, verhandelte mit dem Kapitän, und der heldenhafte Recke wurde gern aufgenommen. Am anderen Morgen, als die Sonne blutrot im Osten aufging, begann die Fahrt, der Wind war günstig, und es ging schnell voran. Auf Deck traf er einen reichen indischen Kaufmann mit seiner schönen Tochter Bramilla, und kam mit ihnen ins Gespräch. Er wunderte sich, dass sie seine Sprache verstanden. Da erzählten sie, wie christliche Priester in Indien manch königlichen Hof und hohen Adel und damit auch das Volk bekehrt hätten, so dass sie deren Sprache lernen konnten. Sie erzählten auch viel von ihrem wunderreichen Vaterland, von den köstlichen Früchten, die dort gediehen, den reichen Schätzen an Gold, Silber und Edelgestein, und wie sie sich freuten, irgendwann wieder in ihre Heimat zurückzukehren. Besonders gern unterhielt sich die Tochter mit dem Recken, und wenn er die schöne Bramilla anredete, blitzten ihre dunklen Augen und verkündeten, dass er ihr liebgeworden war. Auch er war ihr gewogen, doch erinnerte er sich an seine Siegminne und dass er ihr niemals untreu werden wolle, auch wenn ihm ganz Indien und die Herrschaft über alle Reiche der Welt geboten würden.

Indessen ging die Fahrt zügig voran, und der Kapitän des Schnellseglers war frohen Mutes, dass sie bei diesem Wind in wenigen Tagen ihr Ziel erreichten. Am dritten Tag standen die Herren bei dem Steuermann und sahen zu, wie er das Fahrzeug lenkte. Da bemerkten sie, dass er plötzlich mit größter Anstrengung das Steuerrad zu bewegen versuchte. „He, Steuermann, Backbordseite!“, rief der Kapitän vom Ausguck herab, „Leewärts! Zum Henker, Steuermann, willst du gegen Wind und Wellen segeln?!“ Er glitt eilends vom Mast herunter und stürmte ganz wild zum Steuer. „Da, schaut selber zu, Kapitän“, sagte der Steuermann, „unseren Konstantin hat der Tollwurm gestochen. Er achtet das Ruder nicht einen Pfifferling und folgt seinem Tollkopf.“ - Es war in der Tat so, wie der Mann sagte. Das Schiff fuhr gegen Wind und Wellen in einer Richtung, die der bisherigen entgegengesetzt war. Der Kapitän versuchte selbst, den Lauf zu wenden, aber alle Mühe war vergeblich. „Nun mögen uns Gott und die Heiligen helfen!“, sprach er, „unser Konstantin fährt uns in des Teufels Küche.“ - „Ja, es ist des Teufels Werk“, versicherte der Steuermann, „er fährt uns an den Magnetberg. Da müssen wir ersaufen und den Greifen zum Fraß dienen.“ Bei diesen Worten des erfahrenen Mannes falteten der Kapitän und die Matrosen ihre Hände und murmelten Gebete, vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben. „Der leibhaftige Teufel soll mich holen, wenn ich noch einen Spruch vergessen habe.“, schloss der Kapitän seine Andacht und ging unter Deck, um sich durch eine Flasche Rum der irdischen Sorgen zu entschlagen. Mit größerem Ernst riefen Wolfdietrich und Bramilla zu Gott und flehten, dass er sie aus dieser Gefahr erretten wolle, denn menschliche Hilfe war nicht möglich.

Das Schiff fuhr inzwischen immer weiter, ungeachtet des starken Gegenwindes, in gleicher Richtung fort. Die nicht gerefften Segel zerrissen, die Planken ächzten und drohten zu brechen. Alle wussten nun, dass der Segler in den Bereich des Magnetberges gekommen war, der im Umkreis von sechzig Meilen alles Eisen, folglich auch die mit Eisen beschlagenen Schiffe anzog. Zugleich erblickte man den Berg anfangs wie einen dunklen Punkt am Horizont, dann, je näher man kam, immer höher aus dem Meer aufsteigend, bis er schwarz und gespensterhaft wie eine Halbkugel der Mannschaft vor Augen stand.

Das Schiff fuhr mit steigender Geschwindigkeit, wie vom Sturmwind getrieben, darauf zu. Bald wurden alle Eisennägel aus dem Schiffsleib gezogen, der Rest stieß an die steilen Klippen und zerbarst mit schrecklichem Krachen. Ein Jammerschrei erhob sich und verstummte wieder, denn alles war im dunklen Flutengrab versunken. Wolfdietrich konnte sich von der Rüstung und allen Waffen losmachen, die unaufhaltsam in die Tiefe gezogen wurden, und sich wieder heraufarbeiten, das Land erreichen und sich mit großer Kraft am steilen Uferrand emporschwingen. Die hochgehenden Wellen trieben auch Bramilla heran, die sich an einer Schiffsplanke festgeklammert hatte. Der Held half ihr herauf, die anderen waren alle ertrunken, auch der Vater von Bramilla. Mit einem Seil angelten sie sich einige umhertreibende Kisten und Fässer, die Lebensmittel enthielten, wodurch sie imstande waren, einige Tage ihr Leben zu fristen. Sie hielten ein trauriges Abendmahl und gedachten bei einem Sorgenbecher Wein der Toten.

Der Berg bestand aus einem einzigen Felsen, der glatt wie polierter Marmor war. Er hatte jedoch einige Spalten und Risse, aus welchen dichtes weiches Moos hervorgewachsen war. Dieses Moos diente zu Lagerstätten, und gelandete Segel, die man getrocknet hatte, zur Bedeckung gegen die empfindliche Kälte während der Nacht. Mittels der Risse konnte man auch auf den Gipfel des Berges klimmen und Rundschau halten. Man sah jedoch überall nur uferloses Meer. Bald wurden die Leichen der Menschen und Tiere von den hochgehenden Wellen an den schmalen Uferrand gespült. Da bemerkte Wolfdietrich, der immer nach einem Mittel zur Rettung aus der verzweifelten Lage umherspähte, wie jeden Morgen ungeheure Greife aus weiter Ferne daherflogen, einige von den Leichen mit ihren gewaltigen Krallen ergriffen und leicht, wie ein Habicht einen Sperling, mit sich forttrugen. Da kam ihm in den Sinn, wie vielleicht durch diese Riesenvögel ihre Rettung bewerkstelligt werden könne. Bald fanden sie auch einige Tierhäute, die auf den spitzen Klippen getrocknet waren, und Wolfdietrich schlug vor, sich in solche Felle einzunähen. Die Greife würden sie dann in ihr Nest zum Fraß für ihre Jungen tragen, und dann könne man, wenn die alten Vögel auf neuen Raub ausgeflogen seien, aus den Häuten schlüpfen und in Sicherheit gelangen. Es war ein kühner, ein verzweifelter Vorschlag, aber wenn sich kein anderer Ausweg darbietet, da wagt der Mensch das Äußerste, und oft gelingt dem Mutigen, was unmöglich schien.

Bramilla stimmte zu, denn auch sie sah keinen anderen Ausweg. Sie hüllten sich mehrfach in die herumliegenden Fetzen des dicken Segeltuchs, um gegen die gewaltigen Krallen der Vögel geschützt zu sein. Dann nähten sie sich mit Hilfe einer goldenen Nadel, die Bramilla im Haar trug, zusammen in die Tierhäute ein, lagen am Ufer und warteten in ihrer verzweifelten Lage. Bald hörten sie in der Ferne den Flügelschlag der gewaltigen Vögel. „Gott helfe uns!“, rief Wolfdietrich. „In seiner Güte und Barmherzigkeit“, ergänzte Bramilla. Ein Greif sauste heran, ergriff die Haut, die er für eine Tierleiche hielt, und flog mit Sturmesbrausen fort über das Meer. Der Flug dauerte einige Stunden, dann ließ sich der Riesenvogel mit seiner Beute im Nest nieder, wo die Jungen nach Fraß schrien. Sobald die beiden wieder den Flügelschlag des Altvogels hörten, lösten sie die Stricke ihrer Umhüllung, in der sie fast erstickt wären. Das Nest war so geräumig, wie ein mäßiges Haus, und darin saßen fünf junge Greife, die verblüfft zurückwichen, als ihre Nahrung wieder lebendig wurde. Diesen Moment nutzten die beiden, um an dem steilen Felsen hinabzuklettern, auf dem der Bau stand. Sie eilten nach einem nahen Wald, um vor den alten Greifen geschützt zu sein, und fanden daselbst ein Brünnlein, wo sie den Durst löschten und einen Teil der mitgenommenen Lebensmittel verzehrten.

Nun wanderten sie fort, dem Wald entlang, mehrere Tage. Der Speisevorrat war erschöpft, und sie mussten sich mit allerlei Wurzeln und Beeren begnügen. So gelangten sie an einen größeren Quellteich, der so reich an Fischen war, dass man sie mit den Händen fangen konnte. Desgleichen gelang es bisweilen, ein Wild mit Steinen zu erlegen, was gleichfalls dazu diente, den Tisch in der Wildnis besser zu bestellen. Aus dem Quellteich strömte ein wilder Fluss, dem sie nachfolgten und der sich bald brausend in einen tiefen Schlund ergoss, der, wie es schien, durch den ganzen vorliegenden Berg ging. Ringsherum starrte raues Gestein, senkrechte, unbesteigbare Felsen hemmten die Wanderer von allen Seiten, und von menschlichem Anbau zeigte sich keine Spur. Da war nun wieder guter Rat teuer. Und Bramilla sagte, man könne ein Floß bauen und getrost in den hohlen Berg fahren. Der Gott, der sie aus dem Schiffbruch und dem Greifennest gerettet hatte, werde sie auch glücklich durch den Berg und zu gastlichen Menschen führen. Sofort wurde rüstig Hand ans Werk gelegt. Wolfdietrich zimmerte sich notdürftig eine Steinaxt, fällte damit Bäume, behieb sie, so gut es gehen wollte, und verband sie mit Weidenruten drei und vierfach, damit das Floß beim Anprallen an den Steinwänden nicht auseinanderbreche. Am achten Tag war das seltsame Fahrzeug fertig, und die beiden bestiegen es voller Hoffnung. Das Floß schoss pfeilschnell hinunter in den Schlund, rannte bald rechts, bald links an Ecken und vorstehende Felsblöcke, obwohl sie es mit äußerster Gewalt mittels ihrer Ruderstangen zu lenken versuchten. Je weiter sie kamen, desto mehr nahm die Finsternis zu. In der Dunkelheit glitzerten Karfunkel und andere Edelsteine an den Wänden und von der Decke herab. Nach mehreren Stunden leuchtete den kühnen Schiffern der helle Tag entgegen, und sie gelangten ins Freie. Freudig begrüßten sie das rosige Licht, doch bemühten sie sich auch, aus dem reißenden Strom ans Land zu kommen.

Mit Hilfe der Ruderstangen gelang es ihnen, das Floß seitwärts zu schieben und an einem Vorsprung zu befestigen. Sie waren wiederum in einem Wald. Als sie sich aber durch das wilde, verschlungene Dickicht gewunden hatten, eröffnete sich vor ihnen eine weite Aussicht in eine Talebene, wo man wohlgebaute Dörfer, eine Stadt und eine Anzahl Landsitze erblickte. Auch bemerkte man Leute, die spazieren gingen, ritten und in prächtigen Karossen fuhren, auch emsig arbeitende Landleute mit Ackergerätschaften und Handelsleute, die ihrem Geschäft nachgingen. Alle diese Leute, wie überhaupt alle Bewohner dieser Gegend, waren zwar wohlgestaltet, aber sie hatten nicht zwei, sondern nur ein Auge, und zwar mitten auf der Stirn, das allerdings von besonderer Beschaffenheit war. Man konnte damit auf unglaubliche Entfernung sehen und selbst, wenn Berge und Wälder dazwischenlagen, noch unterscheiden, ob sich Freunde oder Feinde dem Land näherten. Die Einäugigen sollen sogar in die Köpfe und Herzen anderer geblickt und ihre geheimen Gedanken erkannt haben. Vielleicht gibt es auch heute noch Menschen, die imstande sind, mit ihren beiden Augen dasselbe zu tun.

Den Einäugigen, welche vorübergingen, waren die Fremdlinge sehr merkwürdig. Sie blieben stehen, wiesen mit Fingern auf dieselben, redeten sie in ihrer, den Wandernden unbekannten Sprache an und liefen dann zum Stadtrichter, um ihm die Wundergeschichte von zweiäugigen Menschen zu erzählen. Der Richter kam selbst, und große Haufen Neugieriger versammelten sich umher. Der Richter, ein wohldenkender Mann, der die Hilfsbedürftigkeit der Ankömmlinge erkannte, nahm sie mit in seine Wohnung, sorgte für ihre Leibespflege und gab ihnen frische Kleidung. Da sich nun das Gerücht von den merkwürdigen Menschen schnell weiterverbreitete, so ließ sie der König vor sich kommen. Er sah wohl, dass Wolfdietrich ein starker Held war, doch wollte er ihn prüfen und ließ einen wilden Streithengst vorführen. Der Ritter verstand trefflich, denselben zu führen, und wenn er heransprengte, liefen ganze Haufen von Eingeborenen auseinander. Dann sprang er sogar mitten im Galopp vom Ross ab und wieder auf, was den König sowie die anderen Zuschauer in Erstaunen setzte. Daher nahm er den Ritter in seinen Dienst, während die Königin die liebliche Bramilla bei sich behielt. Die Ankömmlinge waren auf diese Weise eingebürgert und erlernten bald die Landessprache. Da erzählte nun Wolfdietrich sein Schicksal und erfuhr dagegen, dass er sich im fernen Morgenland, und zwar im Königreich von Arimaspi befinde, dass aber die Arimaspiden von vielen Feinden bedrängt würden und mittlerweile unerschwinglichen Tribut aufbringen müssten. Der Ritter erbot sich, alle diese Feinde zu züchtigen, dass sie niemals wieder Einfälle wagen sollten, sofern ihm der König Waffen und Rüstung gebe, sowie die Ausbildung des Heeres und dessen Oberbefehl übertrage.

Das Reichsoberhaupt willigte gern ein und belehrte zugleich den neuen Kronfeldherrn, dass ein Einfall der furchtbaren Plattfüßer bevorstehe. Es seien, sagte er, Leute mit ungeheuren langen und breiten Fußsohlen, die über Hecken, Gräben, Mauern, überhaupt über alle Hindernisse hinwegspringen, bald zur Rechten, bald zur Linken angreifen und selbst auf dem Wasser laufen könnten. „Sie sollen springen wie die Heuschrecken, wenn wir sie jagen.“, meinte Wolfdietrich. Er ließ sofort für das ganze Heer Helme und große Schilde schmieden, aber weder Brünne noch Brünnehosen, da diese die schnelle Bewegung hinderten. Ferner wurden Schwerter, lange Spieße und Wurfspeere hergestellt und jeder Kriegsmann in Handhabung dieser Waffen täglich geübt. Nach einer weiteren Anordnung des Feldherrn verfertigten die Frauen künstliche Fallstricke von unzerreißbarem Hanf, die den Fuß dessen umstrickten, der darauf trat.

Als die Plattfüßer, hüpfend und springend über Berg und Täler, über Bäche und Flüsse, blitzschnell anrückten, fanden sie das Heer der Arimaspiden nicht hinter Gräben und Wällen, sondern auf offenem Feld aufgestellt. Sie sahen aber nicht die verdeckten Fallstricke, die ringsum gelegt waren. Sie schossen ihre nie fehlenden Pfeile ab, aber diese wurden mit den Eisenschilden aufgefangen. Sie schwenkten rechts und links in dichten Geschwadern, doch da fielen sie einzeln und haufenweise in die Stricke und wurden mit Schwertern und Spießen erschlagen. Tausende fanden auf diese Art ihren Tod, und das siegreiche Heer verfolgte die Flüchtlinge bis in ihr Land und zwang das ganze Volk zur Unterwerfung und Zinszahlung.

Nicht lange nachher fiel ein anderes Raubvolk in das Reich von Arimaspi ein. Es waren die Ohrlappen oder Langohren, Leute, deren Ohren so lang waren, dass sie bis über die Knöchel herabreichten, und so breit, dass sie sich ganz dahinein hüllen konnten und deshalb keiner anderen Gewänder bedurften. Sie brauchten auch keine Rüstung, da die Ohrenhaut hieb- und stichfest war. Sie rückten in zahlloser Menge und in kriegerischer Ordnung vor, vermieden die Schlingen und glaubten mit leichter Mühe die Arimaspiden überwältigen zu können. Von ihren Geschossen wurden auch viele der Gegner hingerafft. Doch diese bemerkten bald, wie sie beim Spannen der Bogen die Ohrhaut zurückschlugen, und schleuderten mit sicheren Händen ihre Speere dahin, wo eine Blöße war. Nun fielen Hunderte und Tausende, und als dadurch Unordnung unter den Ohrlappen entstand, stürmte Wolfdietrich mit der arimaspidischen Reiterei unter die verwirrten Scharen, die unter den Hufen der Rosse dahinsanken, so dass fast keiner aus der Niederlage entkam und das ganze Volk sich unterwerfen musste.

Groß war der Ruhm des Helden durch diese Taten, aber während man das Siegesfest feierte, erschien ein Bote von dem König der Enakiten oder Enakssöhne, um Zins und Tribut zu fordern. Diese Leute waren gewaltige Riesen und furchtbar, ja unbesiegbar im Kampf. Der Botschafter musste in dem gewölbten Thronsaal, wo der Arimaspidenkönig saß, gebückt stehen, weil er höher emporragte, als die Decke war. Der ungeschlachte Bursche forderte das Geld oder den Kopf des Herrschers, der vor Schrecken mit offenem Mund auf dem Thron saß und kein Wort hervorbringen konnte. Da trat Wolfdietrich vor und rief laut: „Sage deinem König, Gold und Silber hätten wir für ihn nicht, wohl aber eiserne Besen, womit wir ihn, wenn er uns besuchen wolle, säuberlich hinauskehren.“ Mit diesem Bescheid zog der Gesandte seines Weges und stattete seinem Herrn getreulich Bericht ab. Dieser schwur, er wolle den überheblichen Knirps an den höchsten Baum hängen, und befahl seinem Volk, sich zum Feldzug zu rüsten.

Wolfdietrich ordnete gleichfalls seine Scharen zur Abwehr des furchtbaren Feindes. Nach seiner Angabe richtete man große Bärenfallen her, deren scharfgeschliffene Bügel beim Zusammenklappen alle Gliedmaßen, die dazwischenkamen, bis auf die Knochen durchschnitten. Diese Fallen stellte man vor einem Wald auf, an dessen Saum das Heer lagerte. Außerdem wurden Fallgruben gegraben, auf deren Boden spitze Pfähle emporstarrten. Die Enakssöhne stürmten wild, ohne Ordnung mit ihren Eisenkeulen auf das Heer los, traten zum Teil in die Fallen oder stürzten in die Gruben, wo sie sich auf die Pfähle spießten. Die Verwundeten erhoben ein grässliches Geheul, aber jene, welche bis an den Wald gelangten, zerschlugen Büsche und Bäume und fällten viele Arimaspiden, doch wurden auch von geschleuderten Speeren getroffen oder von gewandten Kriegern mit Schwertern an den Beinen verwundet. Auch hier entschied Wolfdietrich mit seinem Heer den Kampf. Er selbst schleuderte seine Speere stets mit Erfolg, durchbohrte die Feinde mit langen Spießen und richtete eine solche Niederlage an, dass der Rest der Enakiten in wilder Flucht davonrannte. Sie halfen nicht einmal ihrem König, der mit einem Bein in einer Falle steckte. Da kam nun der verachtete Knirps und schwang das blanke Schwert über seinem Haupt. Doch er konnte den wehrlosen Mann nicht fällen, sondern nahm ihn gefangen und überlieferte ihn König Arimaspi, dem der dankbare Enak-König nach seiner Heilung den Treueeid schwur und hielt.

So stand Wolfdietrich bei allem Volk hoch in Ehren, und der König gab ihm eine Burg mit Stadt und Dörfern. Dennoch sehnte er sich nach der Heimat, nach Menschen seines Stammes, und gedachte seiner elf Dienstmannen, die er doch befreien wollte. Wenn er die einäugigen Männer oder auch schön gebildeten Frauen vor sich sah, erschrak er oft wie vor Wesen aus einer anderen Welt. Auch Bramilla schien von ähnlichen Gefühlen bewegt zu sein. Sie wurde von Tag zu Tag ernster und trauriger und verhehlte nicht, dass es ihr in diesem Reich oft unheimlich zumute war.

Einstmals strömte das Volk an die Küste, denn da hatte ein fremdes Schiff Anker geworfen, was noch niemals geschehen war. Man glaubte, ein seltsam gebautes Haus sei auf dem Wasser hergeschwommen, und, was noch mehr in Erstaunen setzte, in dem Bau waren lauter zweiäugige Menschen. Es waren Handelsleute, die des Gewinnes wegen ihre Fahrt in die noch unbekannten Gewässer gelenkt hatten und nun ihre seltenen und kostbaren Waren ausbreiteten. Da gab es Gewänder von Samt und Seide in allen Farben, kunstreiche Schmucksachen, nützliche Gerätschaften und scharfe Waffen, künstliche Blumen, Gewürze und andere Dinge. Die Eingeborenen zahlten mit Goldstaub, der zugewogen wurde, oft auch mit Edelsteinen. Die Königin selbst begab sich mit ihrem Gefolge auf das schwimmende Haus und kaufte, was ihr gefiel. Bramilla, die bei der Herrin war, beschaute sehnsüchtig das Schiff und erinnerte sich an ihr Heimatland. Am Abend sprach sie mit Wolfdietrich, und der verbabredete mit dem Kapitän in drei Tagen eine heimliche Flucht, weil der König der Arimaspiden dessen Abschied verständlicherweise verweigerte. So waren Wolfdietrich und Bramilla voller Hoffnung, um so mehr, als sie erfahren hatten, dass die Schiffsreise weiter nach Jerusalem ging, in die Heilige Stadt. Des Nachts wurde das Gepäck auf das Schiff gebracht, und zur festgesetzten Stunde befanden sich beide an Bord. Günstiger Wind schwellte die Segel, und die Fahrt wurde dadurch so gefördert, dass am Morgen nur noch die Bergesgipfel des verlassenen Landes sichtbar waren.

Nach einigen Tagen glücklicher Reise sahen sie die Gottesstadt mit ihren Zinnen und Heiligtümern vor sich liegen. Hier war der Welterlöser gewandelt und am Kreuz für seine Menschenbrüder gestorben, und hier waren die frommen Pilger gewürdigt, in das Gotteshaus einzutreten und am Heiligen Grab zu beten. Sie taten es mit Andacht und opferten reiche Gaben von ihren Schätzen. Nachdem sie alle Gebote erfüllt, das heilige Mahl und die Absolution empfangen hatten, schloss sich Wolfdietrich einer Gruppe von pilgernden Rittern an, die sich zum Kampf gegen die Ungläubigen verpflichtet hatten. Er selbst stritt in allen Gefechten voran, und hauptsächlich mit seiner Hilfe wurden die Heiden weit in die Wüste zurückgeschlagen. Doch da rückte der Sultan mit seinem übermächtigen Heer an. Sie umkreisten die Gegner, schossen Wolken von Pfeilen ab und setzten das Gefecht tagelang fort, bis sie die meisten Ritter erlegt und die Überlebenden gefangengenommen hatten.

Die Gefangenen wurden als Sklaven des Sultans verpflichtet, der gerade auf sandigem Grund einen Palast bauen ließ und deshalb viele Arbeiter nötig hatte. In der Nähe standen noch zwei andere Prachtbauten, der dritte sollte den Abschluss bilden. Nun mussten die Sklaven fast Tag und Nacht schaffen, und es wurden ihnen nur wenige Stunden der Ruhe gegönnt. Wolfdietrich, der das Schwert und nicht Hacke und Spaten zu führen gewohnt war, arbeitete mit Unlust und Ungeschick. Der Sklavenaufseher begnügte sich geraume Zeit mit Schmähen und Schelten, endlich aber griff er zu dem gewöhnlichen Mittel, dem Bambus. Kaum jedoch berührte der Stock den Rücken des Recken, so entbrannte dessen Zorn. Er griff den Peiniger mit starker Faust und warf ihn unter dem Jubel und Hohngelächter der anderen Sklaven kopfüber in die Grube.